文・写真: 喜久井伸哉

現代の日本は、生きづらい社会だ、と言われている。

しかしこの社会には、「美大」という魔境が残っている。

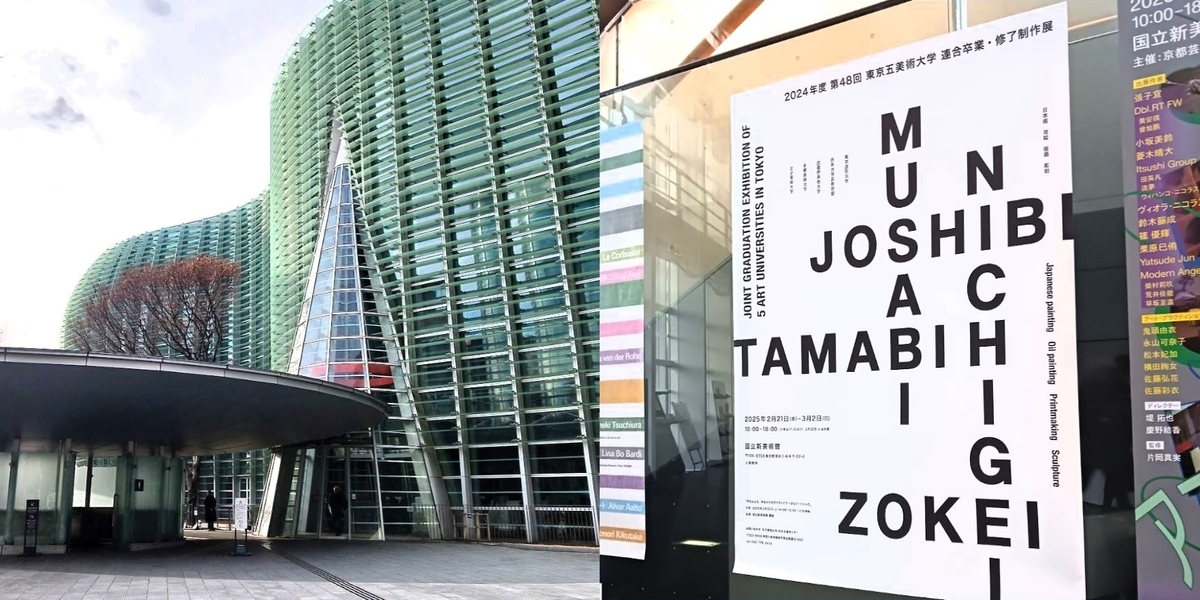

現在、東京・六本木にある新国立美術館で、「五美大展」が開催中だ。

美大の修了者の作品が大量に展示されており、全フロア無料で観覧できる。

私は、すべての美術展の中で、本展が一番好きだ。

一つひとつの作品がどうというより、空間そのものに魅力がある。

全部で約900点に及ぶ作品が、壁にズラリと並んでいたり、床にゴロゴロ転がっていたりする。

その「ぞんざいさ」が良い。

ジャンルは、油絵・日本画・版画・彫刻・インスタレーション、と多彩だ。

客層(と監視員)も、他の美術展とは違う。二十歳前後の美大の学生が、わんさかいる。

来場者には、志望校を見に来ているらしい、高校生年代の人たちも多い。

アートに振り切った「若者たちのフェス」、とでも言えるような活気がある。

展示品には、3メートル級の巨大なオブジェもあれば、ミリ単位の緻密な手仕事もある。

観念的・哲学的な絵画がある一方で、アニメやBLがモチーフの、ポップな作品もある。

これほどの幅の広さ(ないし無節操さ)は、なかなか味わえない。

少なくとも、ふだん生活をしている中では、決して目にすることがないものだ。

良い意味での、「雑さ」があるように思う。

一般の公募展のように、審査の結果選出されたわけではなく、アートフェア(展示即売会)のように、値札が張られた商品でもない。

共通点は、「美大を修了した人の作品」というだけだ。

その結果として、他にはない公平さが生まれている。

たとえば一般の美術展では、作家が男性に偏っていることが珍しくない。

特に旧来の美術の教科書に載っている作家は、はっきりと男性に偏っている。

本展の場合、女性や外国出身者(留学生)の比率が高めだ。

(女性ということで言えば、そもそも女子美術大学が入っているので、「女性の作品しかない」一角もある。)

基本的に無作為であることによって、出品者の偏りが、かなり薄まっている。

どれも「前衛的な作品」だが、それ以上に特別なのは、展示空間が「前衛的な社会」を垣間見せているところだ。

言い過ぎかもしれないが、ちょっとしたアジール(自由領域)ができている。

アートがゴロゴロしている場所は、これくらい無作為であってほしい、と思う。

本展は、作品の「量」だけでなく、「質」も特別だ。

プロと遜色のない高度な技術を持つ人もいれば、まあ、そうとは言えない人もいる。

(美大に入るくらいなので、もちろん基本的な技量は高いのだが、構想力と画力が合致してないケースは多い。)

それでも、いずれも学生が、「時間を費やした」ところに、迫力がある。

私が本展に魅かれるいちばんのポイントは、おそらくここだ。

もっとも若く、もっとも活動的な年月を、アートに費やす、という豪奢(ごうしゃ)な選択。

アートを学ぶことにも年月が必要だし、作品制作そのものにも、多大な労力と時間が要る。

作品によっては、本当に年単位で時間がかかるものがあるくらいだ。

私はそこに、壮大な「若さの蕩尽(とうじん)」を感じる。

学生時代の時間が費やされた、という点で、非常に「贅沢」な作品群だ。

もしこれがポトラッチだとしたら、相当の富裕層だ。

(※ポトラッチは「贈り物」を意味する言葉。マルセル・モースの『贈与論』などで言及されている。)

しかも、学生たちの作品の内、保管のあてがないものは、展示後に破棄されてしまう。

ふつうの住宅におさまらないほど巨大な作品も多いため、すべてを保管することは、とてもできない。

時間的にも物質的にも、なんて豪勢なことか。

もちろん、将来アーティストとして成功する人がいるなら、社会的・経済的な意味でも、「時間を無駄にした」ことにはならないだろう。

本展の作品だって、いつかは何億円という値段で取り引きされる日が、くるかもしれない。

とはいえ現時点では、社会的な面で、はっきりと「有用」であることはないはずだ。

(もし直接的に有用なら、たぶん修了の作品と見なされない。)

仮に本展で目立ったとしても、成功が約束されるとは言えないだろう。

展示数が多いとはいえ、出品者は東京の5つの美大(東京芸大は入っていない)の内の、一学年の修了者だけだ。他の年度の修了者や、他の地域の学生や、そもそも学校に属していないアーティスト志望者や、さらには外国のアーティスト志望者(、もっと言えば今後のAI作家)まで含めると、競争率は果てしなく高くなる。

ましてや、プロとして何十年も活躍し、功名をあげる人は、確率的にはゼロに近い。

それでも、なお、時間を費やして、作られた作品がある。大量にある。ありすぎるほどある。

この事実に、私は動揺する。

いや、もっと率直に、感動する、と言うべきか。

私自身は、自分の人生の時間を、「無駄」にしてきた。

とても長い期間、人と話すこともなく、有意義に過ごすことができないまま、年月が過ぎ去っていった。

いつのまにか、青年時代の大半の時間を、使い果たしてしまった。

その期間にあったのは、(あまり簡単に説明しても、内実から離れていくのだが、)ある種の「問い」だ。

「答え」が見つからず、悩み、苦しんでいた、長い時間だ。

私はこの「問い」の期間に、勝手ながら、現代アートに費やされた「時間」との、親和性を感じる。(私の方は、どんな作品も生み出さなかったにしても。)

おそらくアートも、「答え」ではなく、「問い」を生み出すものだ。

「世界とは何か」「自分とは何か」「ゆるキャラとは何か」などの、フリースタイルな「問い」と向き合って、「世界の解法」ではなく、むしろオリジナルな「世界の問題」を作り上げていく。

(そのせいで、よく、わけのわからないものができあがる。)

しかし大勢の人が、莫大な手間と時間をかけて、「問い」と向き合っている、という事実には、何か、「答え」を解きほぐすような、カタルシスが感じられる。

自分一人が、青年期の年月をまるごと失ったにしても、実はそんなこと、まったくたいしたことがないのではないか。

時間を費やしたにしても、その浪費的な歳月も、実は無駄ではなかったのではないか。

うまく言葉にできないというか、あまり言葉にする気もないのだが、(しかも本稿に、結論らしい結論もないのだが、)本展に宿る歳月の蕩尽からは、言い表し難いたくましさを与えられる、ということは言える。

------------------------

■東京五美術大学 連合卒業・修了制作展

会期:2025年2月21日(金) ~ 2025年3月2日(日)

開場時間:10:00-18:00

*入場は17:30まで *休館:2月25日(火)

場所:国立新美術館

〒106-8558 東京都港区六本木7-22-2

https://www.nact.jp/

------------------------

文 喜久井伸哉(きくいしんや)

1987年生まれ。詩人・フリーライター。 ブログ https://kikui-y.hatenablog.com/