文・ぼそっと池井多

・・・「ひきこもりの考古学 第12回」からのつづき

匕首 のような問い

私は幼いころからあまり友達がいなかったが、それでも高校時代には親友と呼べる男が一人いた。

親友とは奇妙な存在である。

好きな音楽や文学が共通し、どんな分野の話も通じ合い、お互いの内面世界を深く理解しあっているが、その一方で変な所ではライバル心を燃やしている。思春期ともなれば、恋愛対象に関してそういう競合が働く。

いま風にいえば、

悔しいことに、鳥田は私よりずっと大人びていた。

1970年代の、しかも男子校の進学校に通う私たちにとって、高校1年生といえばまだ女性の手も握ったことがない、話もしたことがないという生徒が大半であり、私は見事なまでにそのマジョリティーに埋もれていた。

しかし鳥田は、けしからんことに何やらキスなどという淫らな大人の行為さえ、すでに女子と経験したことがあるようであった。「ようであった」というのは、彼がそのあたりを詳しく語らないからである。

同級生の中では、もしそんな輝かしい行為を体験したならば、たちまち自慢げに吹聴して回る者が多かった。けれども、鳥田は自ら進んで語ることはしない。そういう方面の話になったときに、私が彼に水を向け、彼の言いよどむ様子に何かを感じ、すかさず突っ込んで尋問すると、歯切れ悪く思わせぶりに中途半端に答えてニヤニヤするだけであった。

この「語らない」というところが、これまた憎らしいことに彼が持つ大人らしさとなって私を制圧した。

その日も私は、母親が私にしてくる不条理の数々を述べたてて、鳥田に聞いてもらっていた。

当時の私はまだ「虐待」や「被害」という語は使いこなせなかったし、自分が話していることが「愚痴」という認識もなかった。ただ持ちこたえられず内に堆積した怒りや憤りが、私の口や体から湯気を立てて噴出し、それを彼に受け止めてもらっている格好だった。

鳥田は、いつものように黙って私の話を聞いていたが、私の噴出が小休止したところでおもむろに口を開いてこう問うた。

「お前、母親を女として見られるか」

私はたじろいだ。

その問いは、あたかも暗殺者の

正直にいって、私は彼の問いの意味がわからなかった。だから、もし誠実に答えるのであれば、私の答えはこうあるべきだった。

「女って、どういう意味?」

私はそもそも鳥田がどのような意味で「女」という生々しい語をそこで持ち出してきたのか理解できなかったのである。

私は「母」のことを話していたのにすぎない。「母」の生物学的な性別は「女」である。だが、そんなことなら改めて問題にするまでもない。ここで鳥田があえて訊いてくるということは、「女」という語に何か特別な意味をこめているはずだ。でも、それがわからない……。

しかし、そこで「女って、どういう意味?」と訊き返すのはいかにも間が抜けていた。

それではライバルである親友に対して私の

では、何と答えればよいか。

鳥田がここで「女」を投入してきた意図がわからない以上、私は母親を女として見られていないのだろうから、正直な答えはこうあるべきだった。

「いや、見られてないね」

でも、それでは鳥田の思う

だから私は、精一杯の見栄を張って答えた。

「もちろん見られるさ」

すると、鳥田はうすら笑いを浮かべて、それ以上何も言わなかった。

あれから半世紀の歳月が経った。

私がつまらない虚栄を張り、鳥田との会話があそこで

二つの昭和家庭

鳥田の家は、ある意味で典型的な昭和の家庭であった。

構成は私の家と同じ4人の核家族である。お互い長男で、弟が1人いる点も共通していた。ただし、私の弟は8歳下で、鳥田の弟は2歳下だった。

その違いは大きい。私は弟にとっては兄というよりも「小さな父」であった。

鳥田の父は急成長している中小企業で

ある晩、遅く会社から帰ってきた父親が食卓で独り晩酌をしながら鳥田と弟にくだらない説教を始めたとき、鳥田は堪えきれなくなって父に異論の声を上げた。

「父さん、なんでそんなこと言うの? それって、どう考えてもおかしいだろ」

そのとき鳥田の父はこう怒鳴ったという。

「うるさい! 酒の

つまり、父親たる者、仕事をして疲れて家に帰ってきて、理由にならない理由で子どもたちを怒鳴りつけるのも、

鳥田の母は専業主婦で、夫に尽くし子どもたちを育てることだけが自分に課せられた仕事であると信じている従順な女性だった。

そのためかどうかわからないが、鳥田の母はしだいにアルコールに溺れていった。

夫が会社へ、子どもたちが学校へ出かけると、家事を済ませ、テレビでお昼のワイドショーを見ながら、快楽原則に抗うことなく延々と安酒を飲むのである。そのうちに、夕食の支度をするときも、一杯あおってからでないとやる気が起きなくなっていった。

年月が経つにつれ、ときには入院するようになった母を見て、鳥田は昭和の演歌に出てくるような「女の悲哀」を感じ取ったのかもしれない。現代であれば「女性の被害」といった話になり、鳥田の母は「中高年女性ひきこもり」に類別されていくかもしれない。

鳥田が、女子と接触のない男子校に育っていながらも、学校への行き帰りのバスや電車などわずかな時間にすかさず他校の女子とお近づきになり、挙句の果てにはキスなどというけしからぬことまでしでかす男となったのも、こうした母を見て

私はといえば、そんなふうにモテている鳥田を

一言でいえば、それどころではなかったのである。

「お父さんみたいになってはオシマイよ」

私の家系では、男たちは皆、女たちに下男のように扱われていた。

小学校3年生で中学受験勉強を始める年齢になると、私は父の会社が持つ2DKの社宅の6畳間に座らされ、父が音声を消したテレビでプロ野球の中継を観ている後ろで、母に進学教室のテキスト学習を強いられた。

母は、背中を向けている父に聞こえるように私へ言った。

「ほら、お父さんをごらんなさい。学歴はない、収入は低い、出世はしない。お父さんみたいになったら人間オシマイよ。お前は勉強して一橋大学へ行きなさい」

なぜここで東京大学が出てこずに、格下の一橋大学が出てきたのかについては、本シリーズ第12回を参照されたい。

たしかに父は、いつまで経っても中小企業の平社員から出世する気配もなく、同年代のサラリーマンからしても収入は低かった。とはいえ、父は毎日会社へ出かけていったのである。

だから少なくとも、無職で生活保護で生きながらえている私よりも、はるかに社会的に讃えられるべき立場にあったはずだ。

それでも、母にかかれば父は「オシマイ」な人間だったのである。

私は、父が何か母に反論することを心ひそかに熱望していた。しかし、父にそんな勇気はなかった。父は黙って母の言葉をすべて受け容れていた。それが情けなく、哀しかった。

こうした風潮は、私たち家族だけではなかった。私の周囲では、親類など見ていても、そういう家庭ばかりだったのである。

例えば冠婚葬祭などの機会に親戚一同が集まると、表舞台に立って挨拶するのは、必ず家長である父であり、夫であり、男であった。親子であれば親が出た。兄弟であれば兄が出た。ともかく家父長制度にのっとって、年功序列でいちばん上になる男性が舞台の前面に押し出されてきた。

男たちは表に出ることを望んでいただろうか。喜んでいただろうか。その立場に付随する権力を思うがままに行使していただろうか。

男性たちは明らかに家父長として前面に押し出されるのをいやがっていた。今でいう「ひきこもり」気質の男性が多かったのである。

また、表舞台に出ても、そこで自分の好きなことが言えるわけではなく、言うべきことはすべて背後にいる妻や母など女性が決めていた。男は女の

奴隷であるのに矢面に立たされ、表に立つのに権力はない。そのような割の悪い役回りが、私が知っている男性という

このように鳥田と私の家では、家族構成は同じであっても、中に流れる空気は対照的だった。

だから、鳥田が鳥田の母を眺めるようには、私は私の母を見ていなかった。

それでは、鳥田の「お前、母親を女として見られるか」という問いは、私にとって何の意味も持たないだろうか。

いや、そうとは思えない。鳥田は、「母親をやっている女性のエロスに着目してみろ」と私に示唆していたのではないかと思う。しかし、それが母の私への虐待とどのような関係があったのか。……

同窓会と切れるひきこもり

私にとって「ひきこもり」になるということは、同窓会と切れてしまうことだった。

いまさら同窓会へ行っても、社会で働いていない以上、昔の級友たちとは価値観が違いすぎて、共通の話題がない。

よく

「同窓会は成功した者しか出てこない」

などと言われるが、しょせん参加者は皆、今の自分がどんなに社会で出世しているかを自慢したくて出てくるものだと思う。

出世した者は、出世したことを評価してくれる観客が必要なはずである。出世してから出会う人たちは競争相手にはなっても、そういう観客にならない。そこで昔から自分を知っている人々が集まる同窓会へ行く。

「ひきこもり」になった私が同窓会へ行けば、そこでは「ひきこもり」の論理など誰も聞いてくれないだろう。となると、みじめなだけである。

そしておそらく、

「お前はこれからでも人生を立て直せる。ひきこもりから抜け出してがんばれ!」

などと肩を叩かれて帰ってくることになるのだろう。

そんな同窓会へわざわざ高い会費を払って出かけていくのはまっぴら御免である。

そんな理由から同窓会へ行かないでいたら、そのうち個人情報保護法などという法律ができて、昔の級友たちと連絡しあうことができなくなってしまった。親友だった鳥田も、今は日本の、いや世界のどこに住んでいるかすらわからない。向こうもこちらを知らないだろう。

私の年代の同窓生は、もうかなりの割合が

もしも、もう一度お互いまだ生きているうちに鳥田と再び会うことができたなら、何を差し置いても私はあの時のことを聞いてみたいのである。

あの時、もし私が

「自分の母親を女として見られていない」

と正直に答えていたら、鳥田は私にいったい何を語ろうとしていたのか、ということを。

・・・ひきこもりの考古学 第14回へつづく

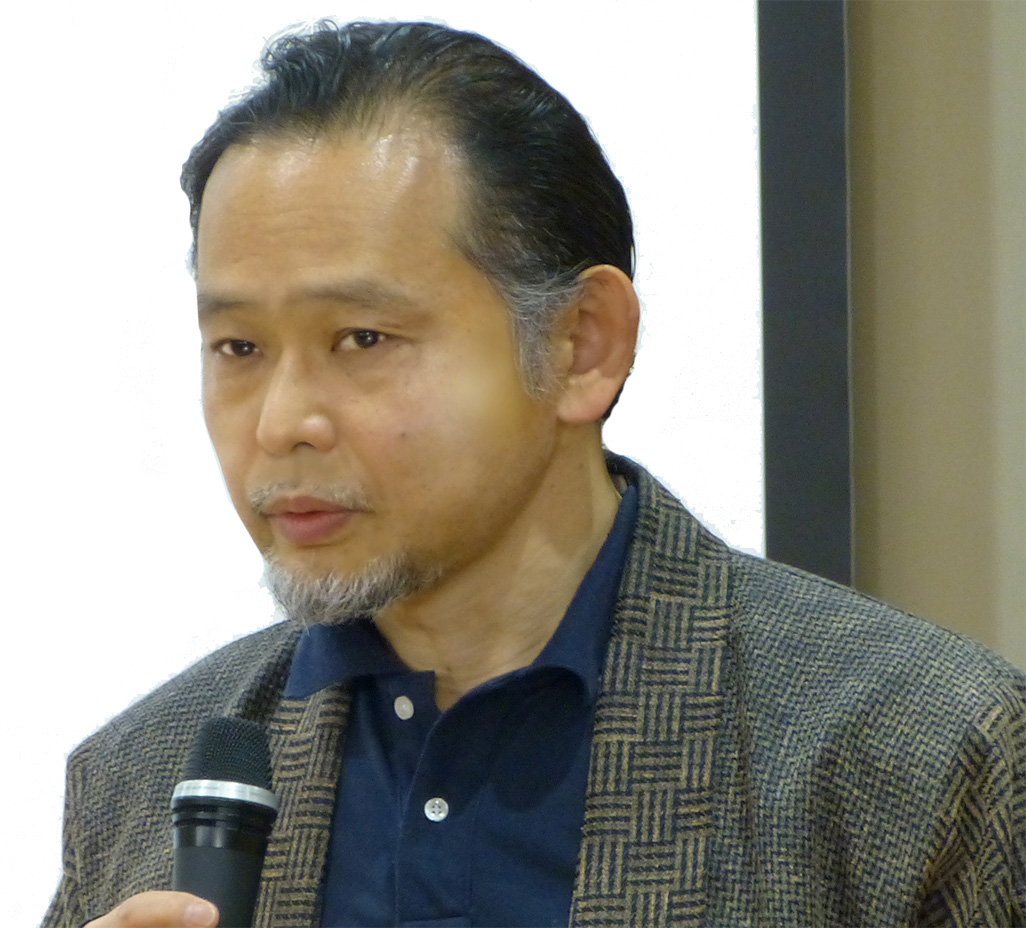

<筆者プロフィール>

ぼそっと池井多 中高年ひきこもり当事者。23歳よりひきこもり始め、「そとこもり」「うちこもり」など多様な形で断続的にひきこもり続け現在に到る。VOSOT(チームぼそっと)主宰。

ひきこもり当事者としてメディアなどに出た結果、一部の他の当事者たちから嫉みを買い、特定の人物の申立てにより2021年11月からVOSOTの公式ブログの全記事が閲覧できなくされている。

著書に『世界のひきこもり 地下茎コスモポリタニズムの出現』(2020, 寿郎社)。

詳細情報 : https://lit.link/vosot

YouTube 街録ch 「ぼそっと池井多」

Twitter (X) : @vosot_ikeida

Facebook : チームぼそっと(@team.vosot)

Instagram : vosot.ikeida

関連記事

www.hikipos.infowww.hikipos.info