ひきこもり当事者・喜久井(きくい)ヤシンさんによる小説「遊べなかった子」の連作を掲載します。12歳の少年みさきは、海の上をただよう〈舟の家〉に乗り、行く先々で奇妙な人々と出会います。さびしさやとまどいを経験していくなかで、少年はどこへたどりつくのか……?時にファンタジー、時に悪夢のような世界をお楽しみください。

文・絵 喜久井ヤシン 着色 PaintsChainer

まなざし刑

桃色の大気が、小さな島を薄くかすませていた。島の真ん中には、背の低い草花に囲まれて、なまりのような四角い建物が一軒だけ建っている。離れたところからでも、家の中にいる人影が一人、おぼろげに見えていた。

〈舟の家〉から降り立ったみさきは、足元に一つだけ、奇妙な石があることに気がついた。指先で拾い上げてみると、石の中に生き物のような塊がデコボコとついている。平たい断面に、カニのような足が、何本もバラバラに埋まっていた。

みさきはしばらくながめてから、石を持ったまま、島の中央にある家まで歩いていった。家、というよりも、檻みたいな建物だ。外からでも家の中が丸見えで、台所もベッドも、それにトイレまでが見渡せる。そしてそこにいたのは、20歳くらいの、サツクという青年だった。襟のついたシャツを着ていて、メガネをかけている。

「さっき、もしかして化石を拾ったの?」

サツクの呼びかけに、みさきはうなづく。

「はい。カニか何かだと思います」

化石を差しだすみさきの手を、サツクはのぞきこんだ。

「これはカニじゃないな。相当に古い生き物かもしれない。このあたりでとれるくらいだから、中生代とか、一億年以上前の化石かもしれないよ」

「そんなに?それだったら面白いけど」

手の中の化石は、夕暮れがかった空の色を映して、つかのま赤っぽく反射した。

「古生物だったらいいな。それでも、拾ったんならあなたのものだけど」

とサツクは言う。見た目は少しこわそうだったけれど、語り口はやわらかだった。

「うちに入りなよ。歓迎できるようなものもないけど」

サツクにうながされて、みさきは建物の中に入った。ドアもないので、ジャングルジムみたいに柱のすきまからだ。

「うちにも化石があるんだよ。あそこ」と、サツクは台所わきの棚を指さした。見ると、十数センチの大きさの、渦巻き状の化石が飾られている。

「あれはルドヴィジアっていう、アンモナイトの一種。欠けてしまっていて、あまり保存状態はよくないけどね」

とサツクは言った。

「古い生き物にはありえないような姿のやつもいてさ。目玉のお化けみたいな生き物を知ってる?ドロカリス・インゲンスっていう、何億年も前の生き物で。そいつは体のほとんどが目でできていたと言われている。獲物を捕るために発達したらしいけど、一万個以上の眼玉の塊に、細い手足がくっついていた」

サツクの話を聞きながら、みさきは外に見える、ぼんやりとした明かりに気がついた。海をへだてた遠いところに、灯台のような建物がそびえている。けれど灯台とは違い、この島だけに灯の狙いを定めているような不気味さだ。

「まあ他の生き物からしたら、一番おかしいのが人間だろうけど・・・・・・」

サツクは、みさきの視線に気がついて、話を中断した。

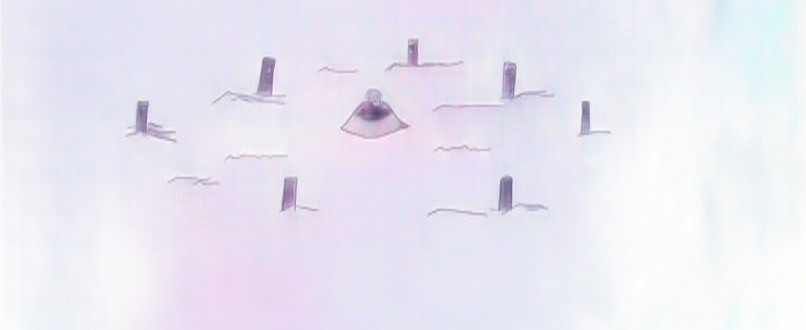

「監視塔のことなら、あそこだけじゃないよ。あっちにも。むこうにもある」

サツクがバラバラの方向を指さして、みさきは建物の外を見渡した。北側にも、西側にも、同じような監視台の明かりが、この島を向いていた。

「7つの監視台が、この島を囲っている。初めてここに来た時は、まだ明かりは6つだけだった。それが一年経って、7つ全部になった。判決が出たんだろうね」

「判決?どういうことですか」

「ここはまなざしの刑務所だもの」

みさきの問いかけに、サツクはさっぱりと答えた。

「ぼくの国では、どんな人にも〈見る人〉がつく。1人や2人は必ずいて、3人だとちょっと多い。就職がしづらくなるとかね。4人だと落ちこぼれで、5人になると、学校とか病院とか、専門のまなざしを受けないといけない。あなたの国にはないのか、そういう見られる人の決まりみたいなものは」

サツクの話に、みさきは答えられなかった。島を取り囲む監視台から、今もサツクと一緒に見られているのかと思うと、居心地が悪かった。

「コーヒーでもいれようか。砂糖もあるから」

台所の横の方には、コーヒーメーカーがあるのだった。みさきはサツクにうながされて、イスに座った。みさきのすぐ横で、サツクは引きだしをあけて、コーヒーの缶を取り出す。そこには何本かの包丁も入れられている。

「7人から見られて、どうなるんですか」と、みさきはたずねた。

「どうなるって?」

「何かができなくなるとか、閉じこめられるとか」

「生活は自由だよ。〈見る人〉が5人までなら、街でふつうの生活ができる。この島にしたって、やっちゃいけないことがあるわけじゃない。ただ、ずっと遠くにいる誰かから、見られつづける」

と、サツクはコーヒーメーカーを動かしながら言う。

「それだけですか?」

「それだけだよ。まなざしにあうってことは、それだけで悪人にされることなんだよ。僕だって、悪いことなんてしていない。だけどぼくのいる国では、人が悪だって言うものが悪になって、まなざしの刑罰を受けないといけなくなる」

サツクはコーヒーの粉をセットすると、コーヒーメーカーのスイッチを入れた。しばらくすると、コポコポと水の蒸気する音が聞こえてきた。

「その話、よくわからないです」

「うん。本当は誰も理解してないよ。ああ、それと」と、サツクは言葉をつづけた。

「7人の次がある。」

「ひどいことですか」

「そりゃあもう、ひどいね。見られない刑だよ。誰にも、一切影響を与えられなくなる。裸でいたって、馬鹿なことをやったって、誰からも何も言われない。存在を知られもしない」

人から見られなくなるなら、みさきにとっては、むしろ良いことではないかと思えた。

「それが一番の罰?」

「ピンとこないかな。でも僕はやっぱり、一番こわいよ。一生涯、誰からも見られなくなるってことが、どれだけひどいことか」

サツクさんは目を細めて、少しさびしげな表情をした。

「サツクさんも、そうなるかもしれないんですか」

「僕の国しだいだなあ。今すぐに執行されるかもしれないし、十年後かもしれない。反対に、あっという間に2,3人にまで減るかもしれない」

みさきには、サツクの国がどんな法律なのか、わけがわからなかった。

「そんなに、適当に決まるんですか」

「そう。伝統がどうとか言っていたのが、ある時突然、適当に決まる。それで人間が偉くなったり殺されたりする。それが僕の国。あなたの国がそうでないなら、良かったね」

コーヒーメーカーがゴポゴポと音をたてた。サツクは二つのカップを取り出して、ゆるやかな手つきでコーヒーをいれる。サツクはスプーンと角砂糖をつけて、みさきにコーヒーを出してくれた。

くつろげそうな時間だったけれど、監視塔のおぼろげな明かりを見ると、みさきは人と目が合っているような気分がした。この一挙手一投足も、遠くから7人もの誰かに監視されているのだと思うと緊張する。実際には誰もいないのではないかと疑おうとしたけれど、監視塔のまなざしの明かりは、ねっとりとみさきの体をとらえているのだった。

空には夕暮れの朱色がたなびき、雲でできた薄いオーロラを生みだしている。夕景は風と雲をとどめて、絵画のように微動だにすることなく、大気と時間とを空に止めていた。

サツクには生物学の知識があって、みさきの知らない話をたくさん聞かせてくれた。一杯目のコーヒーを飲み終えたあとも、サツクは面白い話しをしてくれた。

「僕は生物進化の歴史を大きく変えたのは、目なんじゃないかと思ってる」

サツクは言う。

「生き物は海で生まれて、陸地に上がった。デボン紀のエルギネルペトンとかね。古い学者だと、進化によって手足が強化されたから、陸上での生活が可能になったと言っている。僕は見方は違う。生物が海上へと生息地を広げたのは、見るためだよ。捕食できるもの探して、できるだけ遠くまで見て、見て、見ようとして、限られた海の中だけじゃなく、海上をも見ようとしたんだ。その先に陸地があった。」

サツクは言葉に熱をふくみながら、みさきに長い話をした。何億年も前の生態系のことや、進化の原因と絶滅の原因になったもののことを。みさきはうなづくくらいしかできなかったけれど、サツクの話しぶりに、監視塔のことも忘れるくらいに聞き入っていた。

「人間が〈見る〉生き物の子孫なら、これから先の何万年かも、見ることを進化させるのかもしれない。表面だけじゃなく、内面も見ようとして、宇宙の果ても見ようとして、そして古代生物にとっての陸地みたいに、新しい生活圏に進出していくのかもしれない。どこまでもどこまでも見るんだ。どこまでも。」

しばらく間をおいて、

「図鑑を見せようか。たしかこのへんにあったんだけど……」

そういうと、サツクはみさきの背中側に回り、棚のあたりをゴソゴソやりだした。サツクを背にしたまま、みさきはしばらく考えてから、少しばかりの勇気を出して、声を出し、話し始めた。

「だとしたら、ぼくはなんか嫌です、生き物って。〈見る〉ことがエサを獲るためのもので、そのせいで進化したってことは、攻撃とか、相手を食べるとかみたいに、〈見る〉ってすごく悪いことなんじゃないですか。このまま生き物が進化していったら、目がもっとすごいことになるかもしれないんでしょ。人間だって、はじめにサツクさんが言ったまなざしのお化けみたいなものになるかもしれない」

みさきの横では、コーヒーメーカーが蒸気の音をたてている。サツクの返事はなかったけれど、みさきはふり向かずに、言葉をつづけた。

「ぼくはよくわかんないですけど、生き物の住む場所が広がったのって、逃げるためじゃないですか。海の中にいても、追いかけまわされて、食べられちゃって、居場所がなくて。何千万年とか、何億年とかずっと逃げつづけて。生き物に目ができたのも、エサを見つけ出すためじゃなく、敵から逃げるためだったんじゃないかって思います」

すぐ後ろにいるはずの、サツクの返事はなかった。空には薄い桃色の雲が、水彩の絵の具を溶かすようにして夕焼けに流れていた。

「たぶん人間も……」

異様な静けさに気がついて、みさきは言葉を切った。

「サツクさん?」

みさきはふり向いたけれど、サツクの姿がない。部屋を見渡してみても、コーヒーメーカーが動いているだけで、誰もいなかった。サツクさんが取り出そうとしていた図鑑が、棚の上に置かれていた。テーブルには飲み干されたコーヒーカップがあり、台所のわきには洗われた食器が置かれている。

島の彼方にある監視塔が、明かりを消していた。みさきは一瞬、〈見る人〉の数が減ったことで、サツクの刑罰が変更になったのではないかと思った。けれど家の中から見える監視塔は、どれもこれも明かりが消えていた。みさきは外に出て、島の周囲を見渡した。南の監視塔も、北の監視塔も、まなざしの灯がついていない。7つある監視塔のすべてから、あのねっとりとした灯が消えているのだった。みさきは島を歩き回ってサツクの姿を探そうとしたけれど、そもそも隠れられるようなところが島になく、すぐにあきらめた。島にはツツジの丸い草が生え伸び、いくつかのアゼリアの花が咲いていた。

サツクの持っていたアンモナイトの化石も、いくつかのコーヒーカップも、持ち主を失ったわけではなかった。ただ、サツクがこれからどれだけ長い年月を生きても、みさきには見ることができないのだとわかった。

みさきは浜辺で拾った化石を、サツクの家のテーブルに置きなおした。

「これ、あげます。サツクさんの好きな、古い時代だったらいいですね」と、人がいるように、あえて明るく声に出した。

島のどこからも返事はしなかった。

⇐次回

⇒前回