文・ドミトロ H.

超訳・編集 ぼそっと池井多

...第2回からのつづき

前回までのあらすじ

2022年2月24日、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった。

3月2日にはこの手記の作者、ひきこもり当事者であるドミトロH.の住む街ヘルソンが陥落する。「ヘルソン市民はロシア軍によって人間の盾に使われる」という噂が流れ、ドミトロH.の家族は占領下のヘルソン市から決死の脱出を図ることになった。

まだ占領されていない自由ウクライナの領内へ抜けるにはいくつもの検問を突破しなければならない。

ついに最難関といわれる第4検問所が目の前に近づいてきていた。

対決

車はつぎつぎと第4検問所から追い返されてきた。もはやここまで来ると、どうしてもロシア領から脱出しようという気力を持ち続ける人は少なくなっていた。

僕たちの車がようやく検問所を通るための車列にならんだとき、どうも周りが妙な雰囲気であることに気がついた。ほとんどの車は、汚い田舎の泥道の脇にきちんと間隔を空けて整然と駐車している。こんなことは、ここまで来た渋滞の道々ではありえなかったことだ。

どうもおかしい。ここにいる人たちは静かで、もはや検問を通過してその先へ行こうという気持ちなど持っていないような整然とした空気が流れていた。

僕は推測した。さっき検問所から追い返されてきた車は、何度か突破を試みたところ、しまいにはロシア兵に車のタイヤめがけて発砲され、あわてて逃げ帰ってきた、と語っていた。あの車の体験談が、ここで待っている人たちに広まって、それでみんな恐れて神妙にしているのではないか、と。

僕たちは、車を検問所から離れたところに停め、チェックされる順番を待った。どうやら僕たちが今まで聞いてきたいろんな情報は本当みたいだった。となると、やはりこの検問所を突破できる可能性はなさそうだ。

そこで、母と妹は車のなかで、逃避行の道中のために持ってきた貴重な食料を食べ始めた。なぜって、もう先へは行けない、しかし戻るにも戻れないとなれば、他にいったい何をするのが賢い時間の使い方だというんだい? だって、そうだろう? もう、どうせダメなら、腹でも満たすに限るのさ。

それでなくても朝6時15分に家を出発してからすでに11時間が経っていた。腹も減るさ。

父は車から外に出て、同じく検問を待っている他の人たちと話をした。すると、これはまったく偶然だったのだが、ある人が父に、

「さっき、脳性

という話をした。

情報はたったこれだけで、根拠とするにはあまりにも薄弱だったが、それをもとに父とこの人はこんな仮説に到達した。

「もしかしたら、ロシア軍は緊急で専門的な治療が必要な病人を乗せた車だけ通しているのかもしれない。ケルソン市内の病院は、必要な物資が不足して役に立たないからな」

そこで僕たち家族は、この仮説に基づいて計画を立てることにした。こうなると、僕たちのなかでは85歳になるおばあちゃんが検問所突破の唯一の鍵を握ることになったのだ。

僕たちは、

「この老婆はヘルニアを患っており、すぐにも手術が必要だから、ウクライナ領内の都市へ向かっているんだ」

というストーリーを作り上げた。

これはあながち嘘ではなかった。おばあちゃんは本当に持病にヘルニアがあったし、現に今朝、家を出発する前に、おばあちゃんが父にこんなことを言ったのだ。

「もし途中でロシア兵が通してくれないようなことがあったら、わたしのヘルニアの治療が必要なんだ、と言えばいいじゃないか」

そのとき父は笑ってこう言ったものだった。

「そりゃ馬鹿げてる。何もそこまでやることはないだろう」

ところが、ここに至ってその馬鹿げてる設定を採用し、そこまでやる必要に僕たちは迫られていたのだった。

父は車を降り、歩いて検問所のロシア兵に近づいていき「私たちの状況」を説明した。

もしかしたらこの瞬間が僕たちの逃避行のなかで最も恐怖に満ちた、緊張した時間だったかもしれない。なぜって僕たちは、これまでいくつもロシア兵に発砲されて焼けてひっくり返った車を道中で見てきたからさ。

話し方から判断するに、この検問所を司る兵士たちは本物のロシア兵だった。

つまり、僕たちが今までの検問所で会ったような、東部の「共和国」からやってきた親ロシア派のウクライナ人や、ロシアに通じている裏切り者のウクライナ人ではなくて、ロシアからやってきているロシア兵だった、というわけだ。

彼らは重装備で防弾ヘルメットをかぶり、顔はすべてマスクで覆い、手にはAK47突撃銃をたずさえ、しかもいつでも発砲できるように引き金に指をかけていた。

父が車に戻ってきて、今度は車ごと彼らの方へ運転して行った。

ロシア兵たちは、まず病人である老婆を見せろと言った。おばあちゃんが窓から顔を出すと、今度はおばあちゃんに病状を証明する診断書のようなものがあったら見せろ、と要求した。

おばあちゃんは書類を持っていなかった。荷物の中には入っていたかもしれないけど、トランクの一番下に埋まっていたのだ。

困った。

しかし、そこでおばあちゃんは何をしたか。

「書類はないけど、あたしがほんとに病気だってことを見せてあげるよ」

といって車の外で服を脱ぎ始めたのさ。

あわてたのはロシア兵だった。

「わかった、わかった。...そんなもん見たくもねえや... しょうがねえ、信じてやるよ!」

検問兵は吐き捨てるように言った。

あとから考えると、これは大いに笑えるシチュエーションだった。でも、僕たちは誰もぜんぜん笑っていなかった。

検問兵たちは、次に僕たち全員のパスポートを確認した。そして僕の方に向いて、僕に対して直接話し始めた。こんなことは、これまで通過してきた3か所の検問所では起こらなかった。

ロシア兵は僕を呼ぶのに「あなた」という敬称の二人称を用いた。

僕たちの言語には2種類の二人称代名詞がある。複数の二人称を指すこともある敬意をこめた呼び方である「あなた(たち)」と、一人の相手をくだけた呼び方で指す「きみ」だ。ここでロシア兵が「あなた(たち)」を使ったものだから、僕の後ろに座っていた母と妹が、自分たちも呼びかけられたものと勘違いして、勝手に何かを答え始めた。

すると検問兵は厳しく、

「黙れ!」

と母と妹に命じた。

.....のちに僕たちは冗談で語ったものだ。

母が何か不平不満を垂れ流すとき、あるいは何か馬鹿なことを言っているとき、父はいつも母に「黙れ!」というものだが、この時ばかりは同じセリフを言ったのが機関銃を持ったロシア兵だった、ということを。

それから僕とロシア兵の「対話」はこのように進んだ。

ロシア兵「そこのあなた! ほら、あなただよ」

僕「え? ぼ、僕ですか...」

ロシア兵「そう、あなただ。あなたはどこへ行くところなんですか」

父「私たちはチェルニ……」

ロシア兵「うるさい! あんたに聞いてない。……おい、あなたはどこへ行く?」

僕「僕は家族といっしょにスニフリウカへ向かってるところですが」

ロシア兵「スニフリウカ? そこからどこへ」

僕「まあ、ウクライナ領ですね。ウクライナの中央地方へ」

ロシア兵「あなたの姓は?」

僕「フリダソフ...」

ロシア兵「え? 何だって?」

僕「フ・リ・ダ・ソ・フです」

ロシア兵「……よし。それで、他の人たちは?」

父「同じ姓ですよ。私たちはみんな一つの家族です」

ロシア兵「よし、わかった」

それから父はロシア兵へ手短に、

「この息子は白い手帳を持ってまして」

と付け加えた。

白い手帳というのは、何か健康上の問題を持っていることを示す証明書のことだ。これがあると、平時においては軍隊への徴兵を免除される。

それを聞いてロシア兵は、とたんに僕をもう調べる気を失くしたようだった。

ほんとうは、その白い手帳は戦時においては徴兵免除に効かないのだけど、彼らはそんなウクライナ国内の制度のことまで知らないみたいだった。彼は、もし僕が手帳持ちで軍隊へ徴兵されなければ、自由ウクライナ領内へ逃げたあとに、やがて彼らロシア軍と戦うウクライナ兵になることはない、と考えたようである。

僕は実際にその白い手帳をロシア兵に見せられるように、取り出して手に握っていたが、彼はもうそれを見ようともしなかった。

父はここで追い打ちをかけるように、最後の切り札を使った。

はるか昔、このあたりがソ連だった時代、1985年にまだ若かった父がソ連軍の通信兵として活躍した勲章をロシア兵に見せたのだ。その勲章は、父が当時のソ連軍のなかにいたNATOへのスパイを根絶するために役立つ通信を傍受するのに成功して与えられたものだった。

「いまどきのウクライナじゃあ、こんなことうっかり話せませんぜ(*1)」

父はこっそり共謀するかのようにロシア兵にそう言って、隠微に笑ってみせた。

僕は横で、かつてのあの巨大な赤い帝国を想い感傷にひたっている父とロシア兵の二人を白けた眼で眺めていた。

こうして僕たちは第4検問所を通過したのだった。

こんな幸運な車は1000台に1台だろう。いや、もっと正確には、3000台のうち通過できたのはたった10台か20台だったはずなんだ。

いずれにせよ、もうすぐヘルソン州でも東部の「共和国」のようにまやかしの住民投票(*2)が行われて、このへんはもうすぐウクライナではなくなってしまうだろうから、この避難ルートも使えなくなる。その前にここを通過できたのは何ともラッキーだった。

また、もしここまで来るあいだに僕たちの我慢が足らなくて、どこかであきらめてしまったり、ふんぎりがつかずに決行を延期していたりしたら、それはそれでやっぱり脱出のチャンスを失っていた。まさに僕たちは砂時計の穴をくぐり抜けたようなものだったのだ。

*1. ウクライナとNATO 現在ウクライナはNATOに加盟することを考えており、それが原因の一つとなってロシアが侵攻しているという状況にある。本シリーズ第2回の註*12.または章末の参考資料「NATOとロシア」参照。

*2. 住民投票 ウクライナの憲法では「国民投票」は認めているが、一部地域だけの「住民投票」は認めていない。しかしロシアは占領した地域につぎつぎと「住民投票」という手続きを実施することにより、クリミア、ドネツィク、ルハーンスクなどの州をウクライナから分離させ、独立させてきた。「ロシアはまもなくこの手法をこのヘルソンにも適用するだろう」というのが、原作者がここに書いている予測である。

しかし実際には、このあと2022年11月11日にウクライナ軍が反攻に出てヘルソンを奪回し、ロシア軍によるヘルソンにおける住民投票は行われなかった。

Photo by Дмитро Завтонов / АрміяInform - Херсон під ворожими обстрілами / Wikimedia,

右:撤退前にロシア陸軍によって爆破されたヘルソンテレビ塔

Photo by National Police of Ukraine

戦争の最前線を行く

こうして第4検問所を通り抜けた僕たちは、ひたすら田舎のデコボコ道を進んでいった。道端には焼けた戦車や軍事トラック、ロケット砲などが山ほど置かれていた。軍事トラックは焼けていなかったが、爆発か何かでひっくり返り、逆さまになったまま放置されていたのだった。これらはみんなロシア軍のもののようだった。

僕たちは第4検問所に入る前に道端に立っていた「この先 地雷注意」の標識を思い出した。きっとトラックも地雷を踏んでひっくり返ったのだろう。僕らもいつそうなるかわからない。まさに僕たちは戦争の最前線を移動しているのだった。

やがて僕たちは狭い釣り橋(*3)に到達した。そこに検問所はなかったが、10人から15人くらいのロシア兵が警護していた。きっとこの橋は交通の要衝だから、ウクライナ軍の破壊から守るために派遣されたロシアの正規兵だったのだろう。

橋を渡って、僕たちはスニフリウカ村(*4)に入った。ところが、僕たちは事前にまったく聞いていなかったが、ここにめちゃくちゃ厳しい第5検問所があったのだ。

そこの検問兵たちはみんな黒い軍服を着て、ロシア語の標準アクセントで話していたから、彼らはFSB (*5)の部隊か、モスクワから派遣された特殊作戦部隊なのだろうと思われた。ようするに、ロシア軍はここに精鋭部隊を配備していたのだ。

彼らは僕たちのことをすごく怪しんで、初めてトランクの中身をチェックした。今までの検問所ではどこも、トランクの中身まで調べることはなかったのだが。

検問兵は詰問した。

「お前たちはいったいどうやってここまでやってきたのか。第4検問所は民間人は誰もを通さないことにしているはずだ」

そこで僕たちは「病気のおばあちゃん」の話を始めた。

すると検問兵はやがて、

「なるほど、そうか」

と納得した。

彼ら第5検問所の精鋭部隊は、その前にある第4検問所の下級兵士たちがむやみやたらとウクライナ人を通行させないように、彼らの任務の遂行ぶりをチェックしていたのだと思う。

*3. 釣り橋 スニフリウカ手前の釣り橋というと、この橋のことだと思われる。

https://goo.gl/maps/q1Sz3pKhkbwg2ex5A

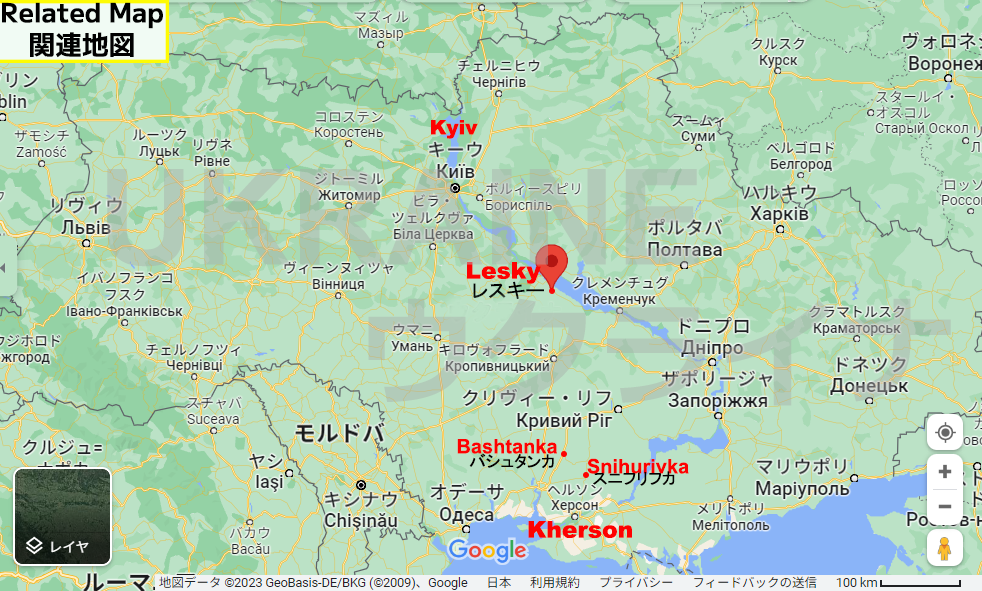

*4. スニフリウカ(Снігурі́вка / Snihurivka)ヘルソン市の北方55km、ウクライナ南部のムィコラーイウ州にある人口12,000人ほどの村。交通の要衝にあるため第二次世界大戦でもドイツ軍とソ連軍の攻防戦の舞台となった。今回のウクライナ戦争でも2022年11月に激戦地の末、ウクライナが奪還した。奪還後に27人の市民の遺体が発見されたため、キーウ郊外のブチャとともに一般市民がロシア軍に虐殺された土地として記録されている。

https://goo.gl/maps/eCqsddAbU5Mkm3hm7

*5. FSB(ФСБ / ロシア連邦保安庁 Federal Security Service of the Russian Federation)ロシア連邦の犯罪対策を行う治安機関。前身はソ連時代のKGB(ソ連国家保安委員会)。ロシア軍兵士たちに対して憲兵の役割も負っている。

この第5検問所を通過して、ついに僕たちはロシア軍が完全に支配しているスニフリウカ村に入った。道にはさかんに軍用トラックが行きかい、ロシア兵が2人組になって、あちこちでパトロールしていた。

ここでまた奇妙な場面が訪れた。

父は機転を利かせ、村に入ると武装したパトロール兵へあえて車を近づけていき、運転席の窓を開け、彼らのほうが何か質問してくる前に、こちらから、

「こんばんは! どうもおつかれさまです。ところで、バシュタンカへ行く道はこの方向でいいんでしょうかね? 私たちはこのあたりの人間じゃないもんで、さっぱりわからないですよ」

と訊いたのだ。

バシュタンカ(*6)は隣の自治体で、そこはまだロシアに占領されていないはずだった。

パトロール兵は、一般人があまりにも親しげにニコニコと接触してきたので呆気にとられ、数秒のあいだ一言も発さなかったが、やがておもむろに口を開いた。

「我々もこのあたりの人間じゃないんで(当たり前だ!)よくわからないけど、バシュタンカだったら多分あっちの方角じゃないですかね」

ロシア兵が指した方角は、結果的に正しかったことがあとでわかった。これで彼らは僕たちの荷物のチェックもしなかった。

こんなことって、起こるものだ。人間というのはみんな、状況によって自動運転してしまうコンピュータのプログラムみたいなものだからではないかと思う。

*6. バシュタンカ(Bashtanka) ウクライナの南部ムィコラーイウ州にある人口13,000人ほどの村。近くにウクライナ空軍の基地があったため、ロシア軍は侵攻を始めるやいなや800台もの戦車や軍用トラックを送りこみ、まっさきに破壊し占領した。4月20日にはここにあった病院がロシア軍の砲撃を受けた。

スニフリウカを抜けた僕たちは、長い運河に沿って車を走らせた。

そこはまさに無人の

*7. 「共和国」 本シリーズ第2回の註*9. ならびに*10.に詳しいが、親ロシア派の住民たちがロシアの軍事力を背景にウクライナから分離独立したドネツィク、ルハーンスクの2つの共和国を指す。親ヨーロッパ派のウクライナ国民から見れば裏切り者ということになる。

わずか3.5kmほど行くと、すでにそこはロシア占領地域ではないらしく、僕たちはそこで初めて自分の国、ウクライナ軍の兵士たちを見た。彼らはそこで検問をしていたわけではなく、最前線への偵察部隊としてそこに来ているようだった。彼らもまた、僕たちがいったいどうやってロシア占領地域を抜けてきたのかとびっくりしていた。

そこから13.5km行ったところで、最初のウクライナ軍による検問所があった。彼らは僕らを迎えて喜んでいた。僕らも彼らと会えて喜んだ。彼らもまた、僕たちがいったいどうやってそこまでたどり着いたのかと驚いていた。彼らの持っていた情報では、ロシア軍はアリ一匹通さないことになっていたからだ。

宗教施設に泊まった夜

あと2、3か所ほどウクライナ側の検問所を通過したあと、僕たちは最初のウクライナの大きな村、バシュタンカに着いた。

この時点で夜7時になっていた。外出禁止令が敷かれているために、夜8時からは屋外にいることができない。

もともとこの村に着いたら親戚の家に泊めてもらう予定だったが、その家は村の中央から遠く離れていた。もう親戚の家など探してたどりつく時間はなかった。どこでもいいから急いで夜を明かす屋内の場所を見つけなければならない。そこで僕たちは、難民に食料や宿泊所を提供しているプロテスタント系の教会(*8)がこの村にあることを知り、そこを訪ねることにした。

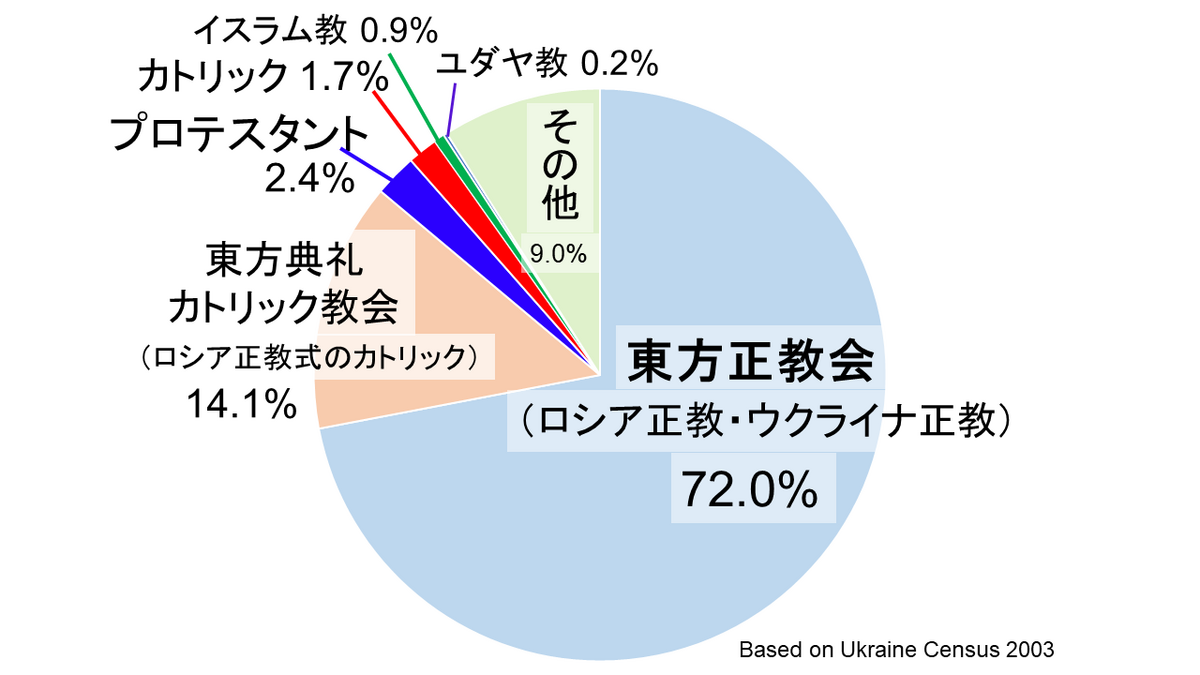

*8. ウクライナの宗教 ウクライナはキリスト教の国だが、なかでもプロテスタント系のキリスト教は少数派である。それだけに多数派のロシア正教やウクライナ正教とちがって、政治の舞台に巻き込まれにくい。2003年の人口調査では国民の宗教の割合は次のようになっている。

ロシア正教とウクライナ正教ははっきり二派に分裂しているのではなく、いろいろな要素によって多派的に分かれている。概して親ロシア派の住民はロシア正教である。

食事を無料で提供されているとき、僕の頭にはこんな考えが浮かんできた。

「そうか、なんと僕はいまや難民なんだ!

今までテレビなんかで見てきたシリア難民や紛争地から逃れてきた人たちとは、自分では似ても似つかないと思うんだが、こうやって難民のための教会の炊き出しを食べ、寝る場所を与えてもらって、はじめて何とか生きている存在なんだから、僕は難民なんだ。へえ、僕が難民になる日が来るとは!」

炊き出しでありつけた食事は、じつは完全に無料ではなかった。それを食べさせてもらう代わりに、僕たち「難民」はこの教会の牧師の説教を聞かなければならなかった。

牧師はいちおう好感の持てる人ではあった。まず彼は自らギターを弾きながら2曲ほど歌をうたった。さらに、最近の科学の理論なども引用しながら、巧みな話術で説教を始めた。

でも、僕にしてみればその説教の内容はちゃんちゃら可笑しいものだった。宗教だの教義だのと思って聞いていると、こっちが頭に来て我慢がならなくなるので、「これは一種のお笑いショーなんだ」と思って聞いてやっていた。

彼の語る教義は、まとめればこういうことだった。

もし人が生きている間に何も悪いことをしなくても、生んだ子どもがひどい病気にかかったときは、子の発病の責任はあなたにある。なぜならば、あなたの中には原罪が流れていて、それはあなたのずっと祖先から伝わってきてあなたを通してあなたの子どもに伝播したあげく、子どもがひどい病気にかかったからである。……

こんな話、いったい誰が信じるかっつうの。

もう無料で提供されるベッドは残っていなかった。そのため教会は僕たちに、先ほどおかしなプロパガンダを聞かせた礼拝堂の椅子か床の上で寝たらどうか、と言ってきた。ここまで来られたんだから、それでもありがたいと思っても良さそうだが、母と妹は猛然と不満を唱えた。そこで父が牧師たちと相談して、一夜の宿を提供してくれる近隣の家を探すことになった。

一軒見つかった。2階には誰も住んでいないから使ってくれていい、という。

しかし、ほんとうに長いこと誰も住んでいなかったみたいで、そこにお客さんが来ることを想定していなかったから、火を焚いたことがなかったため、まるで冷凍庫のように冷たい居住空間だった。それでもその夜はそこで眠るしかなかった。

いつも寝坊する母と妹は、そのまま放っておけば翌朝もいつまでも寝ていたかもしれない。ところが朝7時ごろ、付近で戦闘が始まり、ロケット弾や砲弾などいろいろな音が響いてきたので、さすがの母と妹も起きてきた。爆音はとても近くから聞こえていて、ちょうど良い目覚まし時計の役割を果たしてくれたのだった。

昨夜の教会に戻れば、無料の朝食や食料の供給にありつけたのだが、戦闘の音がどんどん近くに迫ってきたので、僕たちはまた取るものもとりあえずその村を出発した。

おじいちゃんの故郷

ウクライナ軍による検問所を9つ通過した。このなかには、ロシア軍の検問所よりもよっぽどチェックが厳しい所もあった。

そうこうするうちに僕たちは260kmの距離を走破して、ウクライナのど真ん中にあたるチェルカースィ(*9)の南東にある、レスキー(*10)という村に到着した。これは僕たちのおじいちゃんの故郷の村だった。おじいちゃんは9歳までこの村に住んでいた。僕たちはおじいちゃんの幼なじみの家に泊まらせてもらうことになった。

*9. チェルカースィ ( Черкаси / Cherkasy) ウクライナのほぼ中央に位置するチェルカースィ州の州都。人口約30万。首都キーウから南へ約150kmほどの位置にある。

*10. レスキー ( Леськи / Les'ky ) チェルカースィ州にある人口4,200人足らずの小さな村。

その幼なじみというのは73歳くらいのおばあさんだった。いまや僕は二人のおばあちゃんを相手にすることになった。一人は自分のおばあちゃん、もう一人は会ったばかりのこのおばあちゃんだ。

二人のおばあちゃんたちは、齢を取ることから発生するさまざまな話題で盛り上がり、それは僕にカオスをもたらした。おばあちゃんたちはしきりに「齢をとって、あれができなくなった」「これができなくなった」という話ばかりをし、

「早くあの世に行っちまいたいものだわよね」

と盛り上がっていた。

聞いている方は気が滅入る話題ばかりだった。

最初の日はおそろしく寒かった。というのは、この家もまた、僕たちが泊まった部屋は長いこと誰も住んでいなかったために火の気が焚かれたことがなかったからだ。

戦争に関わる状況は、何一つ確かなことがわからなかった。

ロシア軍が占領地域に住民投票を4月27日に実施するという情報が流れていた。そうかと思うと、ロシアはキーウ(*11)かリヴィウ(*12)に核攻撃を仕掛けるつもりらしい、という情報が伝わってきた。

何が本当で何が嘘なのか。知っている人はどこにもいなかった。

*11. キーウ (Київ / Kyiv) ウクライナの首都。本シリーズ第1回参照のこと。

*12. リヴィウ (Львів / Lviv) ウクライナ西部の大都市。人口83万人。昔からウクライナ文化の中心地として栄え、このあたりはウクライナ国内でも最も親ロシア派が少ないと言われている。そのため、ロシア軍はこの都市を陥落させればウクライナ全土を支配できると考えているきらいもある。

戦争地帯における自分に関する考察

ここで僕は30歳の誕生日を迎え、ささやかながら誕生日パーティーも催された。

そこで僕は皮肉なことに、YouTubeで偶然「ターニング・ガールズ」(*13)という、とてもクールな日本のアニメを見つけた。

*13. 「ターニング・ガールズ」

内容は衝撃的なほど、僕自身の状況と重なるものとして目に映った。

このごろ僕は、若いころに比べると自分の身体がゆっくりと、しかし着実に崩壊し始めていることに気づいている。さまざまな体調不良が次から次へと出てくるんだ。

お金はとっくの昔に底をついていたので、親からお金をもらって、どこぞの病院にでも行って、これらの身体の問題に対処するしかないだろう。でも、ひきこもりにありがちなことだと思うけど、僕は一人ではとうてい医者に行けそうにない。親がついていってくればければ行けないと思う。

お金を稼ごうと、フリーランスでプログラミングをやってみた。ある顧客から直接注文が入り、彼との契約をちゃんと履行した。しかし、僕は契約内容に関する激しい競争についていけなくなり、それ以上は何も進展しなかった。競争が激しすぎたのさ。また大失敗、ってところだ。

最近になって、故郷で通っていた学校が度重なる敵の砲撃で完全に破壊され、復旧できなくなったということを知った。僕は自分の過去がすべて壊されたような気がした。

ここまで語ってきたことが僕の物語さ。

いま、僕って何だろう?

僕は、第二次世界大戦に近い規模の戦争が1年以上も続いている国で、まったく社交ができないひきこもりだ。

捨てられた家、破壊された記憶、衰えた身体、激しく幻滅した世界、そして社交的なふつうの人たちの中には決して居場所を見いだすことができない性質。

未来がない。

これって、面白くない? 超笑える状況だと思う。完全な作り話でも、ここまでの喜劇のレベルにはなかなか達しないんじゃないか。

僕はもう人生をどうしたらいいのかわからない。問題の臨界点に達した今、僕はもうフィクションの世界に逃げこむことはできない。頭の中は空っぽだ。

プログラミングの他にも、電子工作、絵、3Dアニメ製作、作曲、文章を書くこと、日本語を学ぶこと......。いろいろなことが、僕は少しずつできる。でも、どれも少ししかできないんだ。それらどのジャンルにおいても、僕は十分にプロフェッショナルなレベルに達することはできないと悟ったので、僕はこれらすべてへの興味を失くしてしまった。本当にプロフェッショナルなレベルに達しようと思ったら、不死身になるくらいの覚悟をしないとダメだ。そんなもの持てそうにない。すべてを手に入れることができないのなら、むしろもう何も手に入れない方がいい……。

あ、そうだ。最後にこれだけは言っておくよ。

僕は何も皆さんから「専門家の助言」なるものが欲しくて、自分の状況をお話ししたのではない。僕に言わせれば、これまで僕に深い幻滅をもたらしてきたいろいろなものと同じように、心理学なんてものは疑似科学であり、詐欺にすぎないと思ってるから。

完

......この記事の英語版(原文)へ

おすすめ記事