寒風の吹きすさぶ週末の大阪は、喧騒にまみれていた。

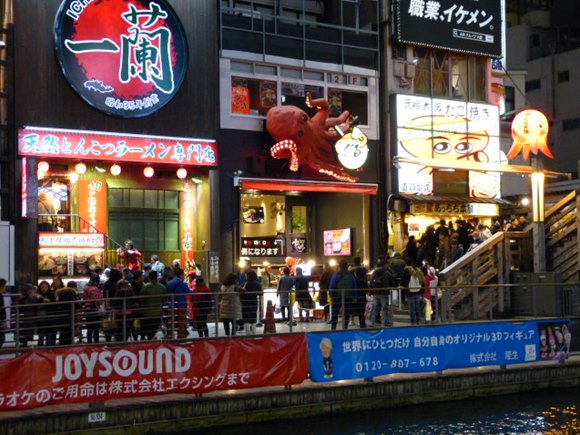

なんばから道頓堀、心斎橋にかけて、LEDの光で映し出す巨大な広告が氾濫している。

心なしか、広告の面積が東京より大きい気がする。

次から次へと人の群れが向こうからやってくるので、なかなか前へ進むことができない。

聞こえてくるのは、大阪弁ではなく、アジアの言葉である。

まずは韓国語、そして中国語。

ときどきベトナム語、マレイ語、モンゴル語なども耳に入ってくる。

20代にそとこもり(海外ひきこもり)していた時代から私は異言語には耳が聡(さと)い。

彼らが手にするガイドブックに書いてあるのか、日本人は入っていないのに、アジア諸国からの観光客でいっぱいの店というのが何軒もある。

そんなうちの一軒、こぎたないラーメン屋に目がとまった。

厨房が屋外へ野ざらしとなっているところが、いかにもアジア的である。

そのような店づくりで、アジア諸国からの観光客を招き寄せているのかもしれない。

私がそとこもりでアジアやアフリカを歩いたころは、店の料理はみんな外でおこなっていたものだ。

社会が高度に産業化するにつれて、食も性も、外から見えない屋内へ

閉じこめられていったのではないだろうか。

厨房で立ち働いているのは、どうやら全員が中国やベトナムからの青年男女である。鍋をくべた火を焚いているから冬でも寒くないだろうが、夏は暑熱地獄となるだろう。

昔はそとこもりをして、いくつもの国境を越えることを常としていた私も、今は日本国外へ出ることはない。

自分の国に居ながらにして、異国へ行った気分になれるなんて、なんというお買い得だろう。

だから私は、ラーメンが食べたかったわけではないが、その店へ入った。

1980年代に香港で見た安食堂のような店内である。

朱色の柱や机。

誰も拭いに来ない、汁で汚れたテーブル。英語、中国語、ハングルで書かれた店内案内。

流れてくるラジオも中国語であった。

ラーメン自体、うまいものではなかった。

横のテーブルで、ベトナムの田舎から出てきたと思われる60代と思しき老夫婦と、日本で働いていると思われる30前後の息子がラーメンをすすっていた。

老夫婦は、ホーチミン時代のような簡素な服を着ていた。

何十年も着ているような、かなり擦り切れた紺色の人民コートである。

国を発つときに

「日本の12月は寒い」

と聞いて、物置の奥から引っ張り出して持ってきたものだろうか。

老母のほうは、この大都会の喧騒にすっかり「恐れ入る」といった姿勢で小さくなり、背をかがめ、周囲を見回すこともなく、ひたすら丼の中を見据えラーメンをすすっている。

老父のほうは、まだしも男の、あるいは父の威厳を保とうとしているのか、努めて背を正し、ときどき箸を止め、何かを迎え撃つかのように周囲を見回している。

しかし、その緊張感に満ちた鷹のようなまなざしは、かえって彼が異国の田舎から出てきた人であることを鮮やかに物語ってしまっていた。

日本の都会に慣れているらしい息子は、そんな両親を気配でやわらかく包み、

「緊張しなくても大丈夫だから」

となだめるかのように微笑み、母といっしょにラーメンをすすっている。

おそらく、日本で働いている息子が故国で貧しい暮らしをしている両親を招き寄せたのだろう。

息子が働いているのは、日本のコンビニか、ファーストフード店か。

安い時給。夜勤。

しかし、故郷の収入に比べれば目の玉が飛び出るような金額を溜めて、両親を観光に呼び寄せたのだと思われる。

「お父さん、お母さん、見て。

ぼくは、こんな国で暮らしているんだよ。

こんなところで働いているんだよ」

と。

息子が精一杯、親をもてなす接待の先は、道頓堀のまずいラーメン屋であったというわけだ。

しかし、どうして青年の選択を笑えようか。

横で、ラーメンをすする私に、その家族が持つ愛情の波動がつたわってきた。

ふだん私は、

「家族の愛情」

などという概念と出くわすと、瞬時に自分の原家族にあてはめて考えようとし、かすかな吐き気をおぼえるのであった。

しかし、横にいる家族の発する愛情は、何の抵抗もなく私の鼻腔に流れてくる。

まちがいなく、この息子は一つの到達をかみしめていた。

母も、父も、それぞれ姿勢は違っていても、それぞれ一つの安息にひたっていた。

家族の会話は、少なかった。

ときどき、父親が

「あれは何だ」

といった短い質問を息子に投げ、息子は父親の無知と好奇心に半ば苦笑しながらも、けっしてそれを嘲笑する風情は見せず、

「あれはね、父さん。……」

と優しく解説してやっている。

「そうか。そうか」

そのつど父親は、父としての威厳を保ちながらも、息子に対して質問者としての礼儀を守るように深くうなずいてやっている。

その質問、そのうなずきなど全てが、父の息子に対する肯定であった。

息子の生活、選択、人生に対する肯定であった。

この三人の状態を描写する言葉を、私は丼に頭をかがめながらしきりと考えた。

浮上したのは、あきれるほど単純な語彙だった。

……幸福。

そうだ、彼らは幸福なのだ!

その幸福には、まるで体臭のようにけっして演じられたものではない

自然さと確かさが漂っていた。

彼らの国は、発展途上国として、日本のように産業社会が爛熟した国へ追いつけ、追い越せ、という国家目標があるのだろう。

ちょうど、明治期の日本が欧米に対して持っていたようなベクトルである。

あるいは、まだ1960年代の日本にもまだ、その残滓があったかもしれない。

だから息子の行動は、社会的にも承認されている。

先進国の底辺労働へ働きに出ることは、家族だけでなく一族の、いや、村の、社会の誇りであったのだ。

日本では卑下されることも、彼の人生の流れの中では礼讃の対象となる。

そして、彼は息子として褒められている。

たとえ無言でも、彼は両親に一挙一動を褒められているのがわかる。

それは、彼がもらっている莫大な報酬であった。

たとえ、彼の労働環境であるコンビニが、大阪府の最低賃金しか彼に出さないものだとしても、彼は国際社会の階級を昇っているたしかな自負をおぼえているのにちがいない。

やがて日本かベトナムで妻を娶り、家族をなし、親孝行をし、立志伝中の人物として村民からたたえられる老後を送るのだ。

いまの日本のひきこもりには手に入らない何かではないか。

そして、彼の自負を、自分の手柄ではなく、そのまま息子の功績として目を細めて見守っている両親が傍らにいる。

私には、彼らのような幸福を成り立たせる家族的な文脈が存在しなかった。

だから私は、彼らがもつ幸福を手にすることはない。

私は目を伏せ、隣のテーブルは見て見ぬふりをし、丼の底のまずい残り汁をぐいと一口ふくむと、席を立ち、逃げるように店を出た。

そこには、再びアジアの言葉が飛びかう群衆のあいだを、十二月の寒風が吹き抜けていた。

(了)

< プロフィール >

ぼそっと池井多 :中高年のひきこもり当事者。まだ「ひきこもり」という語が社会に存在しなかった1980年代からひきこもり始め、以後ひきこもりの形態を変えながら断続的に30余年ひきこもっている。当事者の生の声を当事者たちの手で社会へ発信する「VOSOT(ぼそっとプロジェクト)」主宰。「ひ老会」「ひきこもり親子 公開対論」などを主催。

facebook: vosot.ikeida

twitter: @vosot_just