文・小山由香

編集・ぼそっと池井多

「見えない子どもたち」とは何か

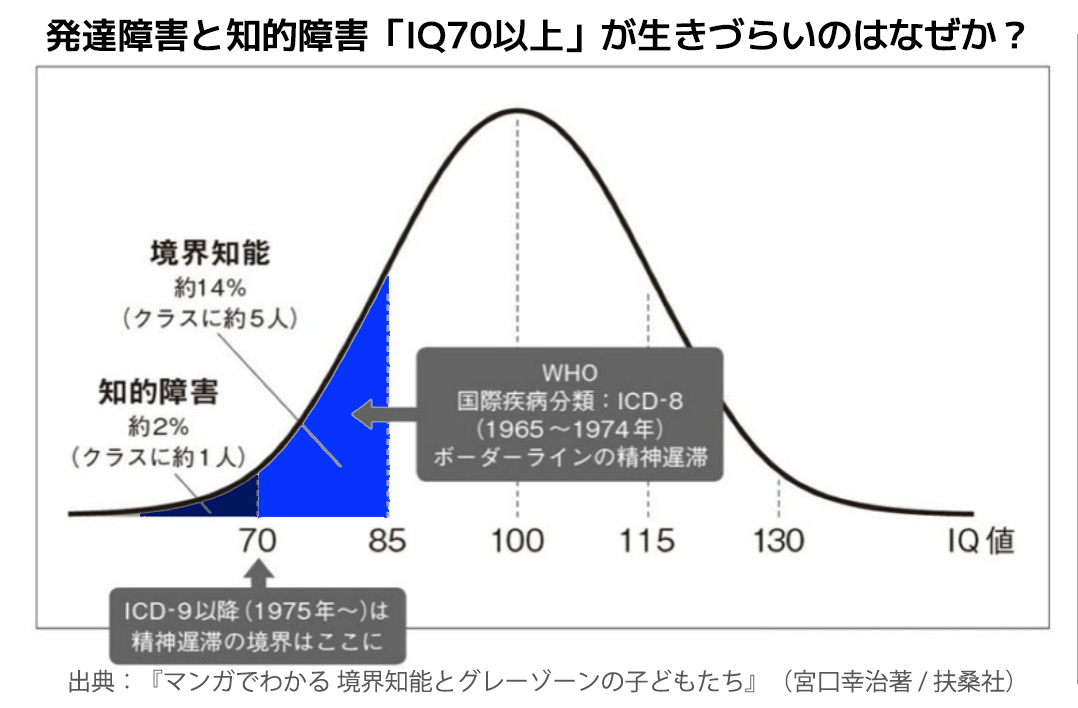

「境界知能」とは、IQ70〜85のグレーゾーンの知能の人たちを指しています。

日本の人口の約14%、約1700万人もの人たちが該当します(*1)が、周囲どころか、自分さえも気づかない場合が多く、さまざまな生きづらさを抱えています。

*1.宮口幸治「ケーキの切れない非行少年たち」新潮選書, 2019, p.99

当然のことながら、結婚して家庭をつくり、子育てをしている女性たちもいます。

そうした境界知能の母親たちは、控えめに見積もった推定値で人口の5%ほどになると言われています。

「見えない子どもたち」というのは、そうした境界知能の母親から生まれた子どもたちを指しています。

境界知能じたいが気づかれにくい障害ですから、その子どもたちとなると気づくのはさらに困難になります。

しかしながら、人口の5%、つまり20人に1人の割合で存在していることになります。

とんでもなく分かりにくい母親との間で多くの混乱を抱えて生きているばかりか、愛着の形成がないので過酷な人生になることが多いようです。

自分では気づきようがないばかりか、専門家にすら気づいてもらえないので、医療機関や臨床心理機関、及びその周辺をさまよっている人が少なくないのではないかと思われます。

かつての私がそうだったように。

これは、異常な疲労感を抱えながら、40年以上にもわたって多くの医療機関や臨床心理機関をさまよった、元「見えない子ども」の記録です。

母親の特異性に気づき始める

私は両親と2歳年下の弟の4人家族に生まれました。

物心がつくころから、母親からは、父をはじめ、舅や姑、周囲の人たちに関する大量の悪口を聞かされて育ちました。

どうしようもないことですが、どんな母親であっても子どもというのは本能的に母親のことが大好きなのです。

子どもの私は、周囲の人たちを嘆き苦しむ母に、ただ黙って寄り添い、話を傾聴してきました。本当は耳をふさぎたくなるような内容の話ばかりでしたが、そうすることが子どもにできる唯一のことだと強く信じていたからでしょう。

世の中の「普通」と我が家の「普通」が大きく乖離していることや、わけの分からない母親の特異性について気づきはじめたのは、実はけっこう早い時期で、小学2年生の頃にさかのぼると考えています。

もちろん、それは言葉に出して考えたことではなく、無意識のレベルにすぎませんでした。

フロイトの防衛機制を持ち出すまでもなく、幼稚で愚かな母親の姿を必死で否認し、打ち消すことによって、私はようやく心の安定を保っていたのでしょう。

のちに受けた精神分析では「あなたは消し魔だ」との指摘をたびたび受けることになります。それを聞いて私は「なるほど」と思いましたが、不快で恐ろしい感情や記憶については消していく必要があったのでしょう。そうしないと、とても生きていくことはできなかったからです。

いま手元に小学生の時の通知表が残っています。

観察眼に優れたベテラン担任教師の所見欄を見ると、当時の私の様子について客観的に伝わってくるものがありますので、ピックアップしてみます。

小学校1年生

早のみこみの所があるようです。……①

他人のあらが見えすぎるようです。……②

小学校2年生

行動面でも自分の感情をむきだしにするようなことも少なくなったようです。……③

図工 なんだかスランプがあるようです。かくことがきまってしまいました。……④

①について

ある程度の年齢になるまで、私の頭の中はちょっとしたことがトリガーになって、よく高速回転を起こしました。

のちに、これは大脳辺縁系ゆらいの「速い思考」と理解しました。

②と③について

これらはどちらも私の記録というよりも、期せずして母親自身の姿がそのまま記録されたものになっています。

子どもは親の背中を見て育ちます。

家庭内で行われていることを、学校で行うのは当たり前にすぎません。

ふつう家庭という密室で行われていることが客観的な記録に残ることはありませんから、貴重なものだと考えています。

母親は、たえず他人の

知的な問題を抱える母は、そうやって自分の価値を引き上げる必要があったのではないかと、今になって思います。

母はまた情緒不安定なところがあって、時に感情失禁を起こしました。感情をむき出しにしてわめき散らし、泣き叫び、手がつけられない状態に陥ることも少なくありませんでした。

以前は単なるヒステリーと理解していましたが、今はあれは感情失禁といった方がより近いような気がしています。

そして何よりも、母親のそうした姿は恐怖そのものでしたので、母がそういう状態にならないように、子どもの私はどれだけ母の顔色をうかがい、先回りして気を配っていたか分かりません。

他人の粗さがしをすることと、感情をむき出しにすることを、私は人として普通の振舞いだと思って育ちましたが、のちに学校では、そうではなくそれらはむしろ恥ずかしいことであると教えられました。

④について

私は絵を描くのが好きで、絵画教室に通っていたこともあり、いつも廊下に貼り出されていました。

しかしこの頃、小学2年生の2学期に、明らかに私のなかで何かが起こり、描くことができなくなっていきました。

それまでは自由にのびのびと描いていた自分が、どういう理由か「描けなくなった」「かくことがきまってしまった」というもどかしく不思議な当時の感覚は、今もかすかに記憶の中に残っています。

しかし、これは単なる「図工のスランプ」ではありませんでした。

私はこの時期に、決して忘れることのない、ある強烈な夢を見ます。

この時期は他にも悪夢を見ることが多くなっていて、びっくりして飛び起きては、「夢が怖くて眠れない」と睡眠中の母親に訴えたこともありました。

絵が描けなくなった時期とこの夢を見た時期は、重なっています。

それはこんな夢でした。

深い朝靄が辺りをおおっています。広くて古い家屋敷の中は妙にがらんとして人の気配がまったくありません。

私はあまりの静けさに不安になって、「お母さ〜ん」と大声で叫びながら母を探して、誰もいない屋敷の中を奥へ奥へと進んで行きました。

中庭の井戸のところで、ようやく洗濯をしている母親の姿を見つけてほっとしました。

しかし母親はいつもと様子が違って、マネキンのように表情や体温がないので、私はぎょっとします。

そして

次の瞬間、そのゴム手袋のうちのいくつかが、まるで生き物のように動きだして、もぞもぞと母の身体を這うようによじ登っていきました。そして人の手が人の首を締めるように、複数の桃色のゴム手袋が母の首を締め上げていくのです。

もがき苦しむ母の苦悶の表情を見たような見なかったような、ともかく私は恐怖のあまりそこで飛び起きたのでした。

まるでホラー映画さながらのこの夢は私の頭の中に深く刻まれました。

やがて私はある年齢に達したときに、この夢が描いているのは母親に対する強烈な殺意であることに気がつきました。

しかし、なぜ私の中にそれほどまでに強い母への殺意が存在するのか、そしてそれがどこから来るのか、まったく分かりませんでした。

のちに私は、この夢を携えて多くの臨床家たちを回り、そしてこの夢とともに生きていくことになります。

この夢の由来を知ることが、過酷な道のりを進む原動力にもなっていきました。

絵を描けなくなっていたのも、描こうとするたびに心の深いところから恐ろしい願望が顔を出そうとしたからかも知れません。

普通を偽装して生きていくということ

小学校3年生になって、担任は持ち上がりで同じ先生が受け持ちだったため、同じ先生がつけた通知表が残っていますが、所見欄を見ても目ぼしい記述は何もありません。

見事に優等生になってしまった姿だけが記録されています。

この頃にはもうすでに仮面をつけて、「普通を偽装」して生きるというスタイルが私の中で確立していたようです。

そして友だちとのつき合い方がわからなくなり、人の輪の中に入れなくなるというのも、この頃から始まりました。

一人で抱え込んで「普通を偽装」して生きるというのは、LGBTQの人たちや、発達障害の人たちを持ちだすまでもなく、心がむしばまれていくような苦しさを味わうことを指しています。

偽装能力が高ければ高いほど、精神的な孤立を深めていくことにもつながります。

自分をだまして気丈にふるまい「普通を偽装」して生き延びることが、ほんとうに生きることかと言えば、そうではないのは自明でしょう。

どこかおかしい自分のありようや、育ちの特異性について、はっきり気づくようになったのは、大学に入学し、生まれ育った実家を離れた19歳の時でした。

それまで、自分の家はごく普通の家庭であり、母親は愛情深く、母子関係も普通だと信じていました。

でも、どうしても生きるのがつらくなって、まずは大学の学生相談室の扉をたたきました。

最初につけられた診断名は離人症。

毎日が苦しくて苦しくて、異常なほどに疲れやすかったのを覚えています。

大学の学生相談室を皮切りに、私は多くの臨床家たち、精神分析家や精神科医、カウンセラーを訪ね歩くことになります。

それは最優先事項として、時間もお金もエネルギーもかけてやっていました。

とにかく苦しかったし、何をやっても異常なほどに疲れるのは、きっと何か原因があるはずだと思ったからです。

自分の状況が、「生存はしている」けど、決して「生きている」ことではないと感じていました。

考えてみれば、「普通を偽装」して生きることと「過緊張」とは一体のことだと言えます。

たえず過度に緊張して、身体をかたく固めて生きているのですから、普通でない疲労感を覚えるのも当然でした。

しかし、どんなに「助けて」と叫んで専門家たちの間を回っても、この疲労感を含めて、理解されることはありませんでした。

さまよってもさまよっても納得のいく回答は得られなかったのです。

地獄めぐりの旅路

私はこれを40年にもわたって続けることになりました。

「ドクターショッピング」という言葉がありますが、この40年にもおよぶ臨床家たちをめぐる長い旅路は、そんな軽いものではありません。

間違いなくひとつの「地獄めぐり」ではないでしょうか。

原宿にあったクライン学派の精神分析家の元には、10年以上にわたって、育ち直しをする覚悟で通い続けました。

面接がはじまって2回目か3回目の頃でした。

「あなたは大人というものを知らない」

「あなたは人としての躾を、まったく受けていない」

という、まったく目の覚めるような、正しい指摘をいただきました。

しかし、その指摘にどういう意味があるのかについて正確に知るのは、それから何十年も後のことです。

分析家がどのような意味でこの言葉を言ったのかは分かりませんが、32歳のこの時に、私がこの言葉の本当の意味が分かっていたらどんなによかっただろう、と後から悔やまれます。

また、この分析家は母について

「お母さんは幼稚なのね。」

という感想を述べたこともあります。

母親に知的な問題があると知りながら、それに触れなかったのだとしたら、この分析家は私に何て残酷なことをしてくれたのだろう、と問いただしたい気持ちにかられます。

厳しいことで知られるクライン学派の精神分析ですが、単なる「子守り」としか思えなくなり、もう通わなくなりました。

のちになって、母親の精神年齢は小学校の3~4年生のレベルで遅滞していたことを知ることになります。

精神年齢が人間関係への理解度を示すものならば、母親の子どもを守り保護する能力も同じく小学3~4年生のレベルだったことになります。

私が「大人というものを知らない」のも「人としての躾を受けていない」のも、また「母親が幼稚」なのも、まったくその通りで、どこにも間違いはありません。

しかし知的に問題のある母を、普通の母親と同一に扱ったのではないでしょうか。私が抱える問題の最も肝心な部分は、この分析家によって否認・抑圧されたと考えています。

たとえば私が母親への強い批判を口にした時に受けた

「あなたはお母さんがいなかったら生きてこられなかったでしょう?」

などの問いかけがそれにあたります。

中学生の頃には、母と私の精神年齢は完全に逆転していたことになります。

これはもう、準ヤングケアラーと位置づけても良いのではないでしょうか。

鹿児島のカリスマ精神科医を訪ねたこともあります。

事前に了解を得て、10日間の鹿児島滞在のあいだ、この精神科医に毎日時間をとっていただき、話を聞いてもらえることになりました。

数日後、ひと通りの話を聞き終えたあとのドクターの一言が忘れられません。

「あなたの話は、あれだね。親があっても子は育つ、だね。」

40代半ばのことです。

更年期のウツとでも診断されたのでしょうか。

最後に

「命の母Aはいいよ。」

と、命の母Aをすすめられて帰ってきました。

羽田からの往復の航空チケット代や10日分のビジネスホテルの宿泊費などが頭を去来して、膝からくずれ落ちそうになる思いがしました。

「親があっても子は育つ」

そうでしょうか?

子は育っていないし、育ちようがなくて、途方に暮れていて、苦しくてたまらないから、鹿児島まで飛んだのです。

汐留にあるカウンセリング・ルームには、約1年間通いました。1回13000円が毎週、たぶん1年で50万円を超える額の支払いをしたはずです。しかし、ここのカウンセリングでは何の発見もなく、何の効果も得られませんでした。展開が膠着する中で発達障害が示唆されて、別の精神医療機関が紹介されました。

紹介されたのは発達障害を専門とするクリニックで、診断を得るまでに脳スペクトをはじめ脳波や知能検査などひと通りの検査が必要で、これまたかなりの費用と時間を要しました。

やがて発達障害の疑いは晴れましたが、疲労感が強い時とそうでない時で能力の差が大きいという主訴が決め手になったのか、今度は双極性障害という診断が下りました。

こうして多種類の向精神薬が10年以上の長期間にわたって処方されましたが、これはのちに現在の主治医によって誤診と分かりました。

ようやく答えを得る

現在の主治医に出会った時には、もう60代になっていました。

最初の面接で「母親は境界知能」との指摘を受けました。

それは思いもよらない指摘でしたが、それによってこれまでのたくさんの謎が一気に氷解しました。

「話を聞いてもらう」「分かってもらう」とはこういうことだ、とはじめての手応えを感じました。

失礼な言い方になりますが、40年にもおよぶ「地獄めぐり」では、どこへ行っても、まったく同じ内容の訴えを繰り返してきたのですが、ただただ馬の耳に念仏を唱えてきたような気さえしています。

さらには「節穴!!!!」と、大声を出して叫びたくもなります。

寄り添ってくださった方には申し訳ないのですが、寄り添ってもらうことも、同じレベルに立ってもらうことも、私は求めてはいませんでした。

私はともかく、なぜなのか、なぜにこういうことになるのか、理由が知りたかったのです。

異常に疲れやすいという特性について、私は主治医に話をしていなかったのですが、境界知能の母親から生まれた人が、日常的に感じる異常なほどの疲れとは、過緊張から生まれるものであり、中には慢性疲労症候群との誤診を受ける人もいることが、主治医の口からはっきりと告げられました。

私は鍼、マッサージ、その他民間療法の類に、どれだけお金を注ぎ込んできたか分かりません。

私が40年の歳月をかけても、できなかったことを、主治医はわずか1時間でやってしまったことになります。

過去の治療者たちは、私たちの母子関係を、普通の母子という枠組みでしかとらえていなかったのではないでしょうか。

そもそも誰一人として「境界知能」というフレームを、持ち合わせていなかったのではないでしょうか。

私の母は、親戚づきあいや近所づきあいは、普通にこなしていたと思います。家事能力も普通以上にあったと思います。

私が小学校の高学年の頃には、1年間だけ周りから推されてPTAの副会長を引き受けたりしていました。

だから知的な問題があるなんてまったく思っていませんでした。

しかし、何かに夢中になると、そばにいる私の存在は消えてしまい、不思議な寂しさを味わいました。

また、いかなる家事にせよ料理にせよ、母が私に教えるということはありませんでした。

子育てもののYouTubeなどを見ていますと、親というのは、しょっちゅう子どもに対して何らかのコーチングをしていますが、私の母にはそういうところはありませんでした。

だからなのか、何をやっても、私は自信がありませんでした。

いつも堂々たる存在感を放つ人というのがいるものですが、その堂々たる存在感というのは、きっと母親から与えてもらったものなのでしょう。

思ってもみないような場面で、母親からはきょとんとした反応が返ってきて、子どもの私の方がかえってきょとんとすることがありましたが、それらについてはなぜか確認や追求をしたりせずにスルーしてきました。多くのことを確認や追求をせずにスルーした理由としては、感情失禁を起こされるのが怖いというのがあったと思います。

母の感情失禁は、私が中学の頃ですが、父の背広をハサミで切り刻んだのを最後に大きなものは収まっていきました。しかし感情が処理しきれなくなると、爆発一歩手前の不穏な気配を全身から煮えたぎらせることはその後もあり、その度に恐怖を覚えました。

また母親は他人の悪口についてはよく口にしましたが、誰か身近な人物、たとえば私の祖母、つまり母の母親、あるいは夫などについて、少しでもまとまりのある人物評を語ったことがありません。

母の心の中には、私を含めてかけがえのない存在など一人もいないのではないかと感じる時がありましたが、おおむねごく普通の人の顔をして、ごく普通の対応をして、ごく普通に暮らしている人に見えました。

母親の状態はどこまでもとらえどころがなく、決定打のないグレー一色という感じで、こちらのさじ加減ひとつで評価が180度変わってしまうような性質(たち)の悪さを抱えていました。むしろはっきりと分かりやすい形で知的な問題が見えていたらどんなに良かっただろうと思うほどです。

母との関係をふりかえりますと、山のような違和感を私が握りつぶすことで成り立ってきた特殊な関係だったと言えます。違和感を握りつぶすために、私は相当に無理な心理的な操作を長年に渡って続けたことになりますが、それに気づいてくれる専門家は一人もいませんでした。

見えない静かな虐待

最後に、最も重い事実について書かなければなりません。

境界知能の母親と私の間に、愛着や基本的信頼感というものは成立していないようです。

共感能力は、母親が生まれつき身につけている知的能力そのものだと言われています。

愛着が形成される2歳までの大切な時期も、またそれ以降も、知的能力に欠ける境界知能の母親からは、私が心理的な支えや共感、つまりストロークを得ることは叶わなかったようです。

そしてこのような子育ては、心理的虐待に他ならず、私は「被虐待児」であると主治医からはまたもや思いもよらない指摘を受けることになりました。

主治医によると、子どもたちの多くは境界知能のため共感能力のない母親のもとでも生き延びますが、健全な愛着形成や基本的信頼の獲得は行なわれないとのことです。

境界知能の母親のもとは、きちんとした養育が受けられる環境ではありませんから、そこで育つ子どもは不安と緊張だけのひとりぼっちの人生になる可能性が高いようです。

「不安と緊張 ひとりぼっちの人生」

確かにそれは私のことです。

しかし私には明確な虐待の記憶がありませんし、実感もありません。

けれどもここではじめて、小学2年生の2学期、あの夢が見せてくれた激しい暴力の世界が、ある種の説得力をもって立ち上がってきます。

母親に対してあのように激しい殺意を生んだものは何か。

推量の域を超えるものではありませんが、心理的虐待があったということになるのではないでしょうか。

長い間追い求めてきたあの夢の意味について、はじめてふさわしい解が与えられた思いがします。

普通子どもの虐待というと、3、4歳の子どもが親からひどい暴力を受けたり、十分な食事を与えられずに死んでしまうことを想像しがちですが、0歳から2歳までの乳幼児が受けるこうした「見えない静かな虐待」、心理的虐待について私たちはあまりにも知りません。

虐待している側も気づかない、されている側も気づかない。

心理的虐待にはそういう側面があります。

95%の普通の母親から生まれた子どもたちは、母親からの心理的な支えを得ることによって、愛着を形成させて順調に育っていきます。

乳幼児期のことは記憶に残りません。そのころに、母親から心理的な支えがまったく得られないとどうなるか。

まず子どもたちは愛の原型を知ることができません。

そのため、そうした子どもたちは、スタートからして膨大な負債を背負って人生を生きていくことになります。

私の母親はかつて、幼児のような泣き顔になって

「ぎゅっと抱きしめてあげたいけど、それができないの」

と、ぽつんともらしたことがありました。

そう言えば、母にはスキンシップというものがほとんどなかったと思いますが、最初からなければ、子どもにとってはそれが普通のことになってしまうので、違和感を持ちません。つくづく本人が気づくというのは困難だと、あきらめに似た気持ちになります。

そうしたことともつながりますが、私の中には無国籍のような異邦人のような、独特な浮遊感があって、学校でも職場でも「所属する」ということや「帰属する」ということができませんでした。

愛着形成のないままに育つと、どういう世界を生きることになるのでしょうか。

たぶんそれは、理不尽とか不条理とかいう言葉をもってしてもまだ足りない、とても残酷な世界を生きることを指していると、おぼろげながら分かってきました。

少し大げさに言えば、人類がこれまで大切に育んできた人と人の間のぬくもりや、温かさや、絆、深い心の交流などの価値とは、遠く離れた地点に身を置いて、孤独に生きていているということなのだと思います。

その残酷な世界の全貌を知ることは、たぶん私にはできないでしょう。

地獄のクレパスをのぞき込むのに等しい作業ですから、脚がすくみます。

しかしこれだけは言えます。

どんな厳しい現実をつきつけられたとしても、わけの分からない混乱の中をさまよい続けるよりは、ずっとマシであるということを。

未来の「見えない子どもたち」へ

境界知能の母親の問題に触れることは、一歩まちがえば、IQで人を、とくに女性を差別する優生思想に陥ってしまう危険があることを、私は認識しています。

「IQの低い女性は子どもを産むな、というのか」

などというふうに、メッセージが誤って受け取られかねない危険もあります。

こうしたことには十分気をつけなくてはなりません。

しかしそういうリスクを危惧するあまりか、専門家たちの多くは安全地帯に踏みとどまりすぎてはいないでしょうか。このテーマに関する専門家からの発信は、ほとんど見つけることができません。

境界知能の当事者が抱える困難については、宮口幸治氏らの著作によって、かなり光があたるようになってきました。

認知度も高まりを見せています。

けれど、境界知能の母親のもとで現実にいったいどのような養育がなされているのか、何が起こっているのかについては、まったくと言っていいほど発信されていません。

どちらかというとタブー視されているのではないでしょうか。

境界知能の母親をもつ子どもの人生は、境界知能の当事者とはまた別の意味で過酷なものがあります。

愛着は、母と子の一瞬一瞬の交流の中で、母親から心理的な支えを与えてもらうことによって形成されていきます。愛着関係はその先の人生を生き抜いていくためにもっとも大切な基本装備、いわば「心の安全基地」です。これが形成されないまま育った20人に1人の「見えない子どもたち」は、基本装備を持たないまま不安に満ちた世界を生きていかなくてはなりません。

簡単に比較できるものではありませんが、人生を生きる上での過酷さという点では、境界知能の当事者を上回るものがあると考えます。

実際にそのようにとらえている専門家もいます。

少なくとも私たち母子を例に上げれば、明らかにそうなります。

境界知能の母親から生まれ、育てられた子どもたちが味わっている、混乱や苦しみをこのままほうっておいてよいのでしょうか。

私と同じような混乱と苦しみを抱えた「見えない子どもたち」が、助けを求めて訪れた専門機関でもまっとうな理解が得られずに、あちこちさ迷っている姿がはっきりと脳裏に浮かびます。

私は精神科医や臨床家たちに強く求めたいと思います。

境界知能の母親から生まれた「見えない子どもたち」を「見えない」ままに見過ごしにしてしまわないでほしい。

もう少し感度を高めて、その背景を探り、理解し、適切なケアを与えてほしい。

「地獄めぐり」をさせないでほしい。

「過去の自分は救えなくても、未来の子どもたちの力になりたい」

これは映画「REAL VOICE」の企画・監督をつとめた山本昌子さんの言葉です。

私のように無意味で不毛な

このつたない手記が、異常な疲労感を抱えながら、それでもなお、かたくかたく身体を固めて困難を耐えしのぶ以外に方法がなく、孤独に生きている「見えない子どもたち」に届くことを願っています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

(了)

関連記事