文・ぼそっと池井多

居場所のカラー

私も一人のひきこもり当事者として、いろいろな自治体で行政や社協が開催している「居場所」(*1)へ出かけていく。

*1. かねがね申し上げているように、私は「居場所」という呼び方をほんとうは好まない。独り暮らしのひきこもりにとって最高の居場所は自分のひきこもり部屋だろうし、家族と同居して自分の家が居心地わるい当事者にとっても、外に設置された「居場所」と呼ばれる空間は「来場所(きばしょ)」だと思うからである。また、ほんらい「居場所」とは溜まり場のように自然に発生する空間であって、上から用意して設置するものではないとも考える。

しかし「居場所」の原義に逆らうかのように現在の日本語ではすっかり「居場所」という語彙が一般名詞化しているので、仕方なく私も使わせていただいている。

隣同士の自治体で同じような土地柄なのに、そこで行われている「居場所」のカラーはまるで違ったりすることがある。

たとえば、東京郊外に隣接しているA市とB市。

どちらもベッドタウンで、静かな文教都市であり、人口もそう変わらない。ところが、それぞれの社協がやっている「居場所」には決定的な違いがある。

それは参加者の立場の割合だ。

A市の社協がやっている「居場所」に来ているのはほとんど当事者である。当事者率ということでいえば80%ぐらいだ。残りは支援者。

ところが、隣のB市の社協がやっている「居場所」には、私の知る限りひきこもり当事者は一人も来ていなかった。「ひきこもりのための居場所」と銘打ってはいるものの当事者率0%。これでは「ひきこもりの居場所」ではなく「ひきこもりの居ない場所」なのである。

家族にあたる方がちらほら来ていたが、あとは皆、支援者の方々だった。おもに近隣の自治体の社協に所属する方々である。

とうぜん、そこで話される話題も、私が慣れ親しんだ当事者会のそれとはまるで異なる。そこは清く正しく美しい社協スタッフの方々の交歓の時間のようになり、いかに自分が熱心な支援者であるかということを間接的にアピールするような話ばかりが出て、雰囲気は宗教団体などでよく礼拝のあとに行われる婦人会のようになっていた。

このような場では私のように清く正しく美しくないひきこもり当事者は肩身が狭く、

「この居場所には、私の居場所はないな」

とつくづく感じたものである。

A市とB市の「居場所」で、何がこのような違いを生んでいるのか定かでない。

設置されている環境も、ともに住宅地の中であり、そう変わらないのである。始めた人のカラーが継承され、いつのまにか小さな伝統のようなものができあがっているのだろうか。

このように私は、ひきこもり系のイベントにおける当事者率、ひいては参加者の立場の割合というものについ目が行ってしまう。

だから、私の団体が関与するイベントの際には、参加申込の際にお立場をうかがうことにしている。

「そんなのは無意味だ。ひきこもりに対する立場など決められない。

一人の人間がひきこもりの当事者であり、経験者であり、支援者であり、研究者であるという場合など往々にしてある」

という批判があるのは知っている。

それはある程度正しいと思う。しかし、今回はその理由に深入りしないが、それでもあえて参加者の「お立場」をうかがっているのである。

私が主宰しているオンライン対話会

むろん、このような参加比率を算出するには、当事者など特定の立場に限定したイベントではなく、すべての立場の方に参加資格が開かれているものでなくてはならない。

結果は予想通りのこともあれば、意外なこともある。

以下、過去に開催した4Dのなかから、参加者のお立場の割合を公開してみようと思う。

なお、いつも開催日の午前に同旨の円グラフをtwitter(X)で配信しているが、あれらは前日までの申込者の集計である。ここに公開するのは終わってから参加者の数を最終的に集計したものなので、過去に公開してきたものと一致せず、それよりも正確になっている。

また、パーセンテージは小数第一位で四捨五入しているので、合計は必ずしも100.0にならない。

標準的な参加比率

これはある意味、弊イベント「4D」がもっとも標準的だと考える参加者の割合になった開催回である。

2023年5月に催した「ひきこもりと発達障害のモヤモヤを解く」。

4Dのテーマは参加者の皆さまからのリクエストから採用させていただいているが、ひきこもりと発達障害の関連について開いてほしいという声が創会のころからあった。

そこで、当事者の立場から明晰な説明をしてくれる山瀬健治さんを講師に招き、半分レクチャー、半分ディスカッションの形式で進めさせていただいた。この開催様式は、今はなくなってしまった庵-IORI- から学んだものである。

当事者・家族・支援者・研究取材者がきれいな比率で分かれたということは、それだけ「ひきこもり」と「発達障害」の関連について疑問を持つことが一般的であると物語っているのではないだろうか。

当事者と家族が拮抗

これもある意味で、たいへん良い比率になった。

2022年6月に「なぜひきこもりは働けないのか」というテーマで開催したときの参加比率である。ひきこもり当事者と家族(ほとんどは親御さん)の参加者数が拮抗し、支援者がそれに続いた。

「なぜうちの子は丈夫で体力もあるのに働かないのかわからない。本人に聞くと、うるさがって、またえらい騒ぎになるから家の中では聞けない。そこで他のひきこもり当事者の人たちがその点をどのように説明するかを聞きたい」

という家族の方が多く参加されていた。

いっぽう、当事者の立場からもこの問題について発言したい方が多かった。

よく、

「ひきこもりは働きたいのだが、社会には就労の機会がなく、就労支援の仕組みも整っていないため、ひきこもりは働けないのである」

と主張し、ひきこもりは「働きたいけど働けない」のだとテレビなどで言っているひきこもりの専門家がいるが、それはひきこもりの実態から大きくかけ離れていると言わざるを得ない。

もちろん、ひきこもりは多様であるから、血眼になって探せばそういうひきこもり当事者も見つかるかもしれない。けれども、どう考えても私からはそれがひきこもりの標準形ではないように思えるのである。

いまの日本は外国人労働者に頼るほど人手不足に悩んでおり、雇用不足ではない。もし本人にその気があり、えり好みをしなければ、いくらでも仕事は見つかるだろう。

実際の問題は「働きたいけど働けない」より複雑で、「働きたいけど働かない」ではないだろうか。しかし「働きたいけど働かない」などと社会的に発言すれば、きっと贅沢に聞こえる表面だけがかすめ取られ、さんざん叩かれることだろう。

だから、こういう矛盾する真情は安易に社会で発言できないのだ。たとえば、ハローワークの面接で、あるいはメディアのインタビューで、「働きたいけど働かない」などと言ってしまったら、どうなるかわかったものではない。

そのため当事者たちはこのような矛盾した言葉でも堂々と発言できる、公ではない落ち着いた空間を求めているのだと思う。

家族からの参加者が最多

参加者を立場別に見た場合、このイベント「4D」ではまず当事者がいちばん多いのが標準形だが、ときに例外がある。これは当事者より家族からの参加者が上回った、めずらしい開催回である。

このときのテーマは「ひきこもりとお金」であった。

親からすれば、

「あんたはいつまでも働かないでひきこもっていればいいかもしれないけど、あんたは私たちの年金をかすめ取って生活しているのよ。このまま働かないで、お金はどうするの」

といった心配がある。へたをすると本人よりも家族のほうがひきこもり続ける費用について心配しているようだ。

このときはFP(ファイナンシャルプランナー)である畠中雅子さんのご協力を得て、極めて具体的にひきこもりを問題に持つ家庭の経済対策について掘り下げることができた。

また、「ひきこもりと兄弟姉妹」をテーマとしたときも家族からのご参加が多かったが、以下のときは必然的に親御さんの代わりに兄弟姉妹の方が多く参加した。

支援者が関心を持つテーマ

これもいちばん多い参加者が当事者ではなかっためずらしい回である。最大のシェアを占めたのは支援者であった。

それもそのはず、テーマは「ひきこもり支援における専門性とは何か」。

もし当事者が支援拒否をして、そのかわり当事者会に参加することで生きやすくなるのなら、いったい支援者が持つ職業的専門性とは何であろうか。

私はそんな疑問に当事者の立場からたどりついてこのテーマを採用したのだが、支援者の立場から同じ疑問にたどりついている方も多いことがわかった。支援者が持つ場合、それは疑問というより悩みかもしれない。

むしろ、そのような悩みをもってひきこもり支援にあたっている支援者のほうが、支援者の専門性に疑問など微塵も持っていない人よりも、私はなぜか個人的には信用できる気もする。

この開催回のほかにも、やはり支援の方法論となると、家族よりも支援者の方のほうが多くなる。

下掲のように、「ピアサポート」「支援のマニュアル化」「こんな支援にムカついた」などをテーマにしたときには支援者の参加が多かった。

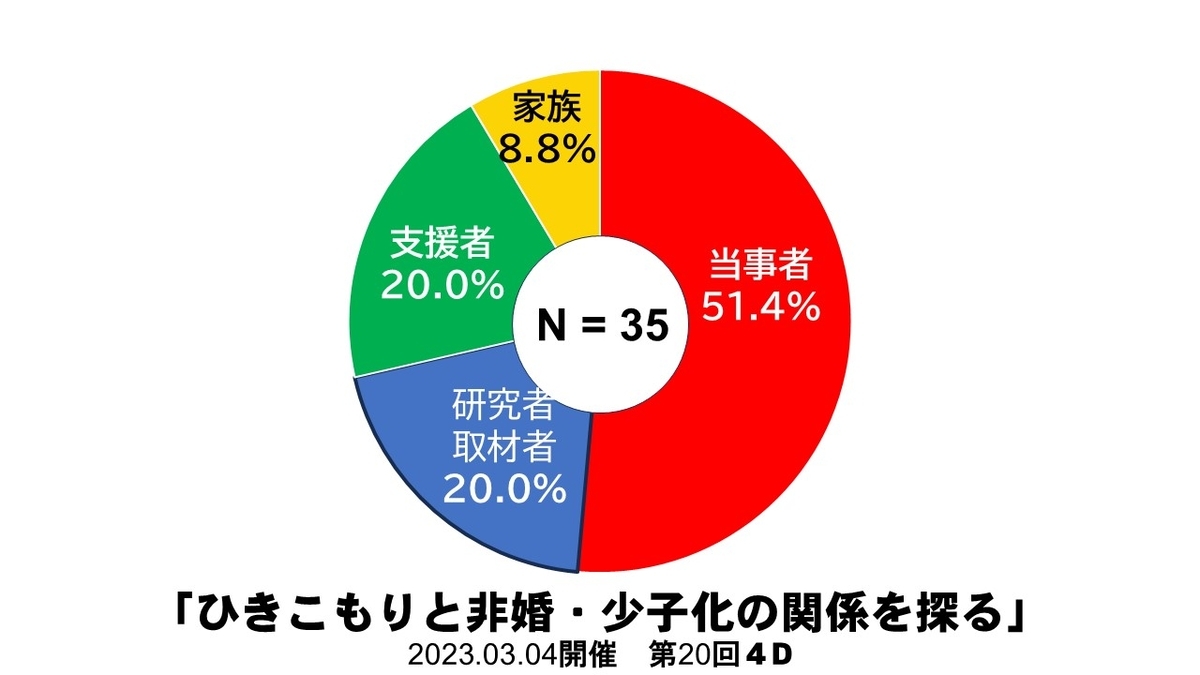

研究・取材者の関心を惹いたテーマ

研究・取材者がとりわけ多く参加した開催回もある。

参加比率は研究・取材者がトップではないが、これは他の回と比較すると最も「研究者・取材者」の比率が大きいテーマであった。

日本のみならず世界的に問題になっている少子化傾向。その裏には晩婚や非婚の問題がある。いっぽう、たとえば中国の

これら二つの傾向には果たしてどのような関連があるのか、ということを語り合った開催回であった。

ついでに私見を申し上げておくと、人類や文明といったマクロ的な視点から見れば、ひきこもりと非婚・少子化は同じ問題が異なるかたちで人間社会の表面に出ている現象だと思う。

国際開催

本イベント4Dには日本国外から参加している方々もいる。

また、ときにはテーブルオーナー(課題提供者)が海外にいて、国際開催とすることもある。

2023年9月は韓国のひきこもりの居場所と結んで、相互の意見交換がおこなわれた。

言語こそ異なれ、ひきこもりとして言いたいこと、考えていることは、驚くほど同じである。

日本からの参加者は上掲のように家族・支援者・取材者の方もいたが、ここには人数に入っていない韓国側は8名ほど、全員が当事者であった。

国際開催としては、ほかに2023年6月にドイツと結んで

「AIはひきこもりを幸福にするか」

というテーマでおこなったこともある。

そのとき日本側は以下のような参加比率になった。

思いのほか家族が少なかった開催回

ひきこもり基本法の制定がさかんに論議され始めた2023年10月には、

「ひきこもり基本法で私たちはどう変わるのか」

というテーマで開催した。

ひきこもり基本法は某家族会連合が提唱していたため、さぞかし家族のお立場からの参加者が多いだろうと予想したのだが、ふたを開けてみると、家族からの参加者はまったく多くなく、参加してもひきこもり基本法については関心のない方々ばかりであった。

こういう結果からすると、ひきこもり基本法の制定は当事者はもちろん、家族の方々の全体的な総意にもとづくものとは考えにくいと言わなくてはならない。

また、2024年3月には

「ひきこもり当事者は家族会に何を求めているか」

というテーマで開催したが、このときも以下のように家族からの参加者は多くなかった。

当事者と家族で苦しみがちがうもの

参加者から寄せられる4Dで開催してほしいテーマとして、

「ひきこもりと恋愛」

「ひきこもりと非モテ」

「ひきこもりと結婚」

など、恋愛や結婚に関するものがつねに上位を占めているため、毎年何らかのかたちでその分野のテーマで開催するようにしている。

昨年2024年は6月に「ひきこもりと結婚」というテーマで開催した。

予想通り、当事者率は非常に高くなり、家族からの関心は低かった。

ひきこもり当事者、とくに男性の当事者は、ひきこもりであるために恋愛・結婚ができないと嘆き苦しんでいる人が多いが、これらの苦しみは家族には共有されていないようである。

また、ひきこもり当事者にとっての苦しみ、悩み、生きづらさが、家族の人たちが持つそれらとは領域が異なることを思わせる結果として、次のような開催回があった。

正月は家族は忙しい

毎年、正月はひきこもりにとって一年でもっとも苦しい時期だと言える。

とくに親戚などが多く訪ねてくる1月2日は地獄だと訴えるひきこもり当事者は多い。

そのため4Dは、毎年1月2日に年の初回を開催するのだが、このときはとうぜん当事者率が高い。

昨年と今年の参加比率を見てみよう。

以上、これまでの4Dの開催回から参加比率とテーマの相関性をごらんいただいた。

今後とも、さまざまなイベントにおいて「当事者率」というものを調査していきたいと考えている。

お知らせ

次回の4Dは・・・

詳しくは:https://hikipla.com/events/2702

参加申込:https://bit.ly/3RxFHLn