(文 喜久井伸哉 / 画像 Pixabay)

社会人は〈雑談〉が9割

〈雑談〉さえうまくできれば、どんな社会でも生きていけると思う。

私は筋金入りの「不登校」だが、大人になった今、必要だと思うのは「学力」よりも「雑談力」だ。

世の中で働く多くの人にとっても、「雑談」は死活問題になっている。

「企業が新卒に求めるもの」のランキングで、毎年1位に選ばれているのは「コミュニケーション能力」だ。

仕事をこなすだけでなく、円滑な人間関係を築ける人材が求められているということだろう。

昔から話術についての本はよく売れており、昨今でも、『人は会話が9割』という新書がベストセラーになった。

たしかに、場が盛り上がるような話題を振り、良いタイミングで、良い質問をして、どんな相手とも気持ち良く会話ができれば、仕事も生活も楽になるだろう。

雑談術の本を読むと、話題を途切れさせない思考法や、上手いあいづちの仕方について、細かなアドバイスが書かれている。

だが、私の「雑談」の悩みは、そのような技術的なところにはないように思う。

(おそらく『人は会話が9割』のうち、9割の内容が役に立たないだろう。)

私が自分に欠けていると思う「雑談」の技能は、話の面白さとは関係がないのだ。

古い書物に、ヤコブソンの『言語学の詩学』(1960年)がある。

雑談の「交話機能」について書かれており、ただの挨拶や、だらだらしたやりとりには、これという内容がない、と指摘されている。

ヤコブソンによると、「雑談」は情報伝達を目的としているのではなく、人と人との「接触」の役割を担っている。

その意味では、言葉を覚える前の赤ん坊が、大人に向かって何か訴えかけている(ように思える)のと変わらない。

また、進化心理学者のロビン・ダンバーは、人間の「雑談」をサルにおける「毛づくろい」とみなしている。

毛づくろいは、触れあうことでお互いを認識し、仲間であることを確認するための行為だという。

雑談においても、まず大事なのは「接触」そのものであり、話の技術は二の次らしい。

私は「雑談」が苦手なのだと思ってきたが、考えてみると、そもそも人との「接触」に積極的ではない。

「雑談」の本を読む前に、人と「接触」することへの安心感を確保する方が先決だった。

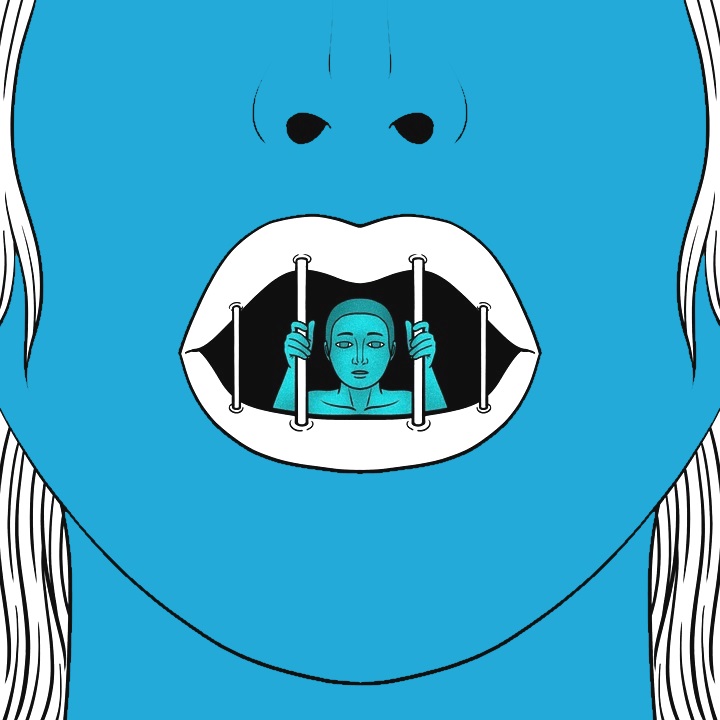

「接触」が怖いのに、「雑談」をしようというのは矛盾している。

「水が怖い」という人が、泳ぎ方の本を読むようなものだろう。

まず必要なのは、水への怖さをやわらげることであって、細かな泳法を覚えることではない。

それに「水が好き」だったなら、泳ぎ方は自然に身についていくだろう。

最新のAIでも「雑談」ができない

「雑談」は、日常のもっともありふれたことでありながら、人間のもっとも高度な能力とかかわっている。

西田豊明の『AIが会話できないのはなぜか』では、そのタイトルのとおり、AIの「雑談」の能力について書かれている。

AIは、正確な規則を精密におこなうことには秀でているが、不正確で場当たり的な内容を、適当に続けることは難しい。

そのため、囲碁でチャンピオンに勝つことができても、一般の人と「雑談」することができない。

「雑談」には正解がなく、文法も雑で、話題もめまぐるしく変わっていく。

また、一人が話し終わったあと、即座に他の誰かが話し出すといった、「間」や「空気」を察する能力もいる。

人間同士の交流は、どれほどシンプルなやりとりであっても、極めて精妙な変化を含む。

知人に時間を聞く、というだけの会話であっても、

「何時?」

「5時」

と無表情に言葉を交わすだけでは、自然なコミュニケーションとはいえない。

(相手に顔を向けて)「あのう」(手で相手の腕時計を示す身振りをしながら)「今って、何時かわかりますかねえ?」

「時間ですか?ええと、いまは……」(腕時計を見ながら)「ちょうど、五時になったところですね」(相手に向かって軽く微笑む)

といった、細かな情動の交感がいる。

返答を聞いたあとは、「どうも」と言ったり頭を下げたりして、相手に謝意を伝えることも必要だ。(その伝え方にしても、「感謝申し上げます」と言いながら腰を折っておじぎすると、やりすぎになる。)

さらには、時間を聞くことで、相手に「(まだ時間は大丈夫ですか?次の予定があって急いでいるようなら、私はおいとましますので、いつでも気軽に言ってくださいね)」、といった、隠れた情報伝達機能まである。

最新の研究によれば、そばに人がいるだけで、細胞レベルの交感がコンマ何秒単位で起きているという。

そこまで再現するとなれば、AIが完璧な「雑談」を達成するのは不可能に近い。

「雑談」ができるなら大丈夫

気軽な「雑談」の難しさは、私がマイノリティであることと関わっている。

これは人との気軽な「接触」が難しいことと同義なのだ。

私が「不登校」になったとき、周囲の大人たちからは、「学力の欠如」を心配された。

だが、それは表面上の理由にすぎなかったと思う。

深いところでは、人との「接触の欠如」が心配されていたのではないか。

学校に行かないことで、同世代との会話が減った、というだけではない。

「雑談の欠如」は将来にかかわる。

大人になってからも、学校の話題はつきまとうものだ。

どんな勉強をして、どんな部活に入って、どんな学生生活を送ったのか。

誰かが学校の話題を出したとき、私は「不登校」によって、話の輪の中に加わることができない。

経験の共有ができず、一時的な仲間外れになってしまう。

その「雑談」からの排除には、「接触」する相手としてふさわしくないことからくる、社会からの排除を含みうる。

「雑談」からはずれることで、世の中の「ふつう」からはずれかねないのだ。

そこに、「不登校」による教育マイノリティのつまづきがあり、大人たちからの心配もあったと考える。

それは「ゲイ」であるとか、「在日コリアン」であるとか、他のマイノリティが経験する「雑談」の難しさとも重なることだ。

反対に、「不登校」であれ、「ひきこもり」であれ、「雑談」ができるなら大丈夫、ともいえるはずだ。

親が子供を「待つ」とか、就学や就労を無理に「支援」するとかいうと、何か特別な忍耐が必要なように思える。

しかし自然に「おはよう」とか、「今日は天気がいいね」とか言えるなら、その「接触」にはすでに意義がある。

「雑談」ができることは、AIにもできない人間的な営為だ。

そこにはすでに、社会に向かって開かれた人間関係の構築がある。

フリースペースのような居場所が求められるのも、雑談=接触を、危機感なくおこなえる場であるためだろう。

誰かと「雑談」ができるなら、他人への警戒心が軽くなり、別の場所でも新しい「接触」がしやすくなるはずだ。

私は孤立に苦しんでいるとき、就学や就労などの自助努力をしなければ、孤立から抜け出せないと思っていた。

人と会話するとしたら、有意義な情報交換しかすべきでないと思っていた。

だが、「雑談」に重要な意味はいらないのだ。というより、重要な意味を持つようなら、それは「雑談」ではない。

「雑談」によるたんなる「接触」が私の孤立をほぐし、誰かと結びつく契機になりえるとしたら。

孤立した私に要ったのは、神経をすり減らすような自助努力よりも、誰かと何気なく話し出せるだけの、「雑談」のある環境だったように思う。

参照文献

西田豊明 『AIが会話できないのはなぜか』 晶文社 2022年

東中竜一郎 『AIの雑談力』角川新書 2020年

--------------

文 喜久井伸哉(きくいしんや)

1987年生まれ。詩人・フリーライター。8歳から教育マイノリティ(「不登校」)となり、ほぼ学校へ通わずに育った。約10年の「ひきこもり」を経験。20代の頃は、シューレ大学(NPO)で評論家の芹沢俊介氏に師事した。現在『不登校新聞』の「子ども若者編集部」メンバー。共著に『今こそ語ろう、それぞれのひきこもり』、著書に『詩集 ぼくはまなざしで自分を研いだ』がある。

Twitter https://twitter.com/ShinyaKikui

『WEB版 HIKIPOS』をご覧いただき、ありがとうございます。

『HIKIPOS』は、紙面やウェブでの広告収入にたよらず、読者の皆様からのご支援で運営されています。

新型コロナウイルス感染拡大以前は、「ひきこもり」に関するイベント会場で冊子版の販売をおこなっておりましたが、イベントの中止・延期にともない、販売する機会が減ってしまいました。今後も『HIKIPOS』を円滑に運営していくために、皆さまからのご支援をいただけると助かります。

この記事を読んで「何か得るものがあった」と思われた方は、下のリンク先の「サポートページ」からお気持ちを送ってくださると大変ありがたく存じます。

関連イベント情報

第17回

『なぜ私たちに雑談は難しいのか』

日時:2022年12月3日(土)14:00 (- 17:00予定)

場所:Zoomによるオンライン開催

主催:VOSOT(チームぼそっと)

詳細情報:https://hikipla.com/events/1255

参加申込み:http://u0u1.net/0gQt

(ご参加申込みの際は詳細情報をよく読んでからお申込みください。)