~ ご注意 ~

この記事では、性行為、妊活、妊娠、といった語句が出てきます。

読みたくない方は読まないでください。

・・・第1回からつづく

文・ぼそっと池井多

睡眠とリズム

人間も自然の一部である以上、月の満ち欠けや潮の満ち引きといった現象と同じくさまざまな周期のリズムによって支配されている。

昔、こんなふうに習った覚えがある。

日が昇り、朝がやってくると、自律神経で活動をつかさどる交感神経が、鎮静を受け持つ副交感神経より優位になっていく。

だから人は昼間に働くのだ、と。

おやつを食べるのは、ちょうど午後3時ごろに交感神経が下向きに転じることと関係していて、その後は副交感神経が優位になって夜を迎える。

だから人は夜に休むのだ、と。

午前3時ごろ、ふたたび交感神経が立ち上がってくる。

だから3時ごろにいったん目が醒める人が多いのだ、と。

また徹夜をしたときに、3時を過ぎてから寝ようとすると、かえってもう眠れなくなるのだ、と。……

どこまで科学的なのかわからないが、しかしそれはある程度、一般的な傾向として説得力がある。それでも、それは標準の、あるいは理想的な自律神経のモデルにすぎないことだろう。

私はけっしてそうは行かない日々が多い。

一日じゅう昼間はずっと意識はぼんやりしていたのに、なぜか夜、日付が変わるころになって頭が冴えてきたりする。

病名マニアならば、さっそく「自律神経失調症」などと名前をつけたがる状態だ。

この傾向は若い頃にもっとひどかった。

30代でガチこもりだった日々には、気がつくと毎日、東の空が白んでいたし、睡眠時間がしだいに遅れ、二週間ぐらいで一日をひと回りしていた。

地理的にはひきこもり部屋から一歩も動かないまま、私の身体は時差によって地球を西回りに何周もしていたのである。

サバンナで見た夢の記憶

昼夜逆転は、若い人の方が起こしやすいのだろうか。

そこで私は一つの夢を思い出す。

アフリカの原野の真っただ中で見た夢である。

私は20代にそとこもりで、ほとんどお金を使わなくても生きていけるため、アフリカ大陸に長く滞留していた。そんな年月のなかで私がその夢を見たのは、旅仲間とサバンナ(*1)にテントを張って野営した夜であった。

*1. サバンナ (savanna) ここでは東アフリカ中央部に広がる熱帯の草原地帯を指す。夏に雨季、その他の季節は乾季で、背の高い草が一面に生えており、肉食から草食までさまざまな動物たちが生息している。

小惑星のように巨大な鉄球が、東京のビル街に降ってくるという夢である。

それも一つではない。

一つ落ちて地面が震動すると、しばらくして次の鉄球が落ちてくる。

また一つ、また一つ。

まるでウルトラマンに出てきた怪獣の足音のようだ。

そのたびに地面が激しく震動する。

鉄球が降ってくる恐怖よりも、地面の振動からもたらされる不快から、私は夢で半ばうなされていたのである。

と思ったら、私の名を呼ぶ声を聞いて、目が醒めた。

私は、東京のビル街ではなくアフリカのド真ん中に張ったテントの中にいた。

ところが、ズシンズシンという定期的な震動は、夢から醒めてもあいかわらず響いてくる。

おかしいな。夢ではないのか?

テントの外へ出ると、旅仲間たちがあわてふためき、火を起こしている姿が目に入った。

パオーと甲高い雄たけびを上げ、重そうな長い鼻を振り回し、足元の低木をなぎ倒しながら私たちに近づいてくる。

私が夢で感じていた震動は、まさにこの象が大地を踏みしめる重量だったのだ。

もしこのまま火を焚いて追い払わなければ、象は6トンの巨体で私たちのテントを踏みつぶし、私たちはテントの中で圧死していたところだった。

その夜の当番が寝ずの見張りを怠り眠ってしまったために、いつしか焚火が消え、火を恐れる野獣たちが私たちに近寄っていたのである。

まさかこの夜、就寝後に象が襲ってくるとは、皆まだ思っていない。

右手前が筆者

狩猟民族の夜警

象の異常接近という

このハドザ族の人たちを対象に行なわれた、夜の睡眠に関する調査研究がある(*2)。

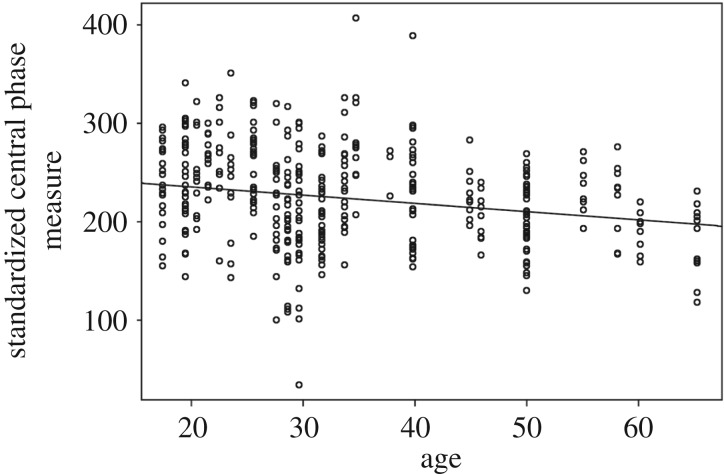

*2. 「狩猟民族における体内時計の変動は夜の見張り行為に役立っている」

デイビッド R.サムソン 他

対象となった20人が全員眠っていた夜の時間は、20日間の調査期間の中でたった18分にすぎない。あとの時間は必ず誰かが起きていたという。

夜間を通じて最も多い時間帯では8人も起きていた。20人のうちの8人だから半数近い。

「人は夜は眠るもの。太古の昔からそう決まっている」

などとはまったく言えない、ということがこれでわかる。

人類がどのように進化してきたかについては、ときどき新しい事実が発見され、それまでの通説がひっくりかえることがあるが、私たちの祖先が約500万年前にアフリカに出現して以来、まずは地上の動物を狩猟して暮らした時期が長く続いた、という点に関しては異論はなさそうである。

つまり、狩猟民族の人たちの生活のリズムは、私たち人類の歴史をいちばん古くまでさかのぼって推論できる根拠となる、ということだ。

私自身が経験したように、原野では夜に全員が眠ってしまうのはとても危険である。

恐ろしいのはゾウだけではない。

ライオンが喰いに来るかもしれない。

対立している部族が夜討ちをしかけてくる場合だってあるだろう。

だから、夜はつねに誰かが起きて、火を焚いて起きていなければならない。

しかし、「見張り当番だから」という義務感からがんばって起きていなくても、昼夜逆転に近い睡眠リズムを持った人は、自然にその役を務められるという寸法である。

そして、そういう人はどこの社会集団にもいる、というわけだ。

たとえ、ネオンサインがきらめく都市の中でなくても、昼夜逆転する人はいる。

そのため、人は自然に順番に目覚め、それが結果的に夜の見張りの役割を果たしている、とこの研究は語るのである。

夜間覚醒する人がいるのは、人類が夜間の危険な状態を生き残ってきた痕跡なのではないか、と結論づけている。

Source:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC5524507/figure/RSPB20170967F3/

さらに、夜中に起きている時間は年齢層によって異なることも示されている。

やはり若い人のほうが夜起きている傾向が強いようだ。

昼夜逆転は若年のほうが起こりやすいことを傍証しているのである。

年齢層ごとに覚醒時間帯がちがうという人間の睡眠構造は、人類の生物的進化の過程で培われた特性である、とこの論文は示そうとしている。

すなわち、自分たちを夜間に守るためには、自分たちを構成するさまざまなグループが自然に交替して覚醒するように持っていけばよい。

とすると、そのグループ分けは年齢層に基づくのがいちばん合理的ということになる。

昼夜逆転と人間的自然

総じてひきこもりには昼夜逆転の人が多く、それは日本のひきこもりに限ったことではない。

私が世話人をさせていただいているGHO(*3)で海外のひきこもり当事者とチャットしていると、地球の裏側に住む相手が昼夜逆転している場合、裏の裏は表となって、私が住む日本では昼間となる。

チャットの内容は、いかにもひきこもり特有の

*3. GHO(世界ひきこもり機構)

https://www.facebook.com/groups/Global.Hikikomori.Organization

なぜ、ひきこもりには昼夜逆転が多いのだろうか。

コロナ禍が始まったころ、いわゆる「ふつうの人」たちがステイホームを強いられ、昼間の街から人影が消えた。

すると、「今こそ」と言わんばかりに外に出てきたひきこもり当事者たちの一群があった。なかには「ふつうの人」たちが県境越えを自粛していた時期に、わざわざ日本中を旅行して回っている者もいた。

私自身はさすがに県境越えや繁華街へ行くのは控えたが、人のいなくなった近所がいつもより歩きやすくなったことは確かである。

そんな心理に通じるものが、昼夜逆転にはあるのかもしれない。

昼間に働いている「ふつうの人」がみな寝静まって、この世界に不在となる貴重な数時間。そのとき、ひきこもりはようやく

「自分の時間がやってきた」

と感じ、水を得た魚のように活気づき、また気分が落ちついて夜の

昼のあいだ、社会の片隅で肩身せまく縮こまってきたひきこもりは、夜闇のなかで帝王になれるのだ。

昼夜逆転はほんとうに現代文明の病か

「人間は、日の出とともに起きて働き、日没とともに休んで眠るものだ。

一晩中ネオンサインがついているような現代都市が出現する前は、人間に昼夜逆転などなかった」

などとお説教してくださる人がいる。

なるほど、ちょっと聴いたかぎりでは納得しやすい。

現在でも、田舎へ行くと夜が早く感じる。

都会ではまだ宵の口のような時間でも、田舎ではすでにどこの店も開いておらず、何もすることがないから寝るしかない。

そういう所で暮らしていると、いつのまにか早寝早起きになって、都会の生活で毒された身体が浄化されて健康になる感覚さえおぼえる。

しかし、じつは深夜覚醒は現代文明の産物ではない、とする説がある。

歴史学者ロジャー・イーカーチ(*4)は、 その著書『失われた夜の歴史』のなかで、

「人間が電気を発明する前、すなわち産業革命より前は、人は一晩二回に分けて睡眠をとり、 その間にあたる深夜は起きていた」

と主張する。

その根拠は何か。

イーカーチは、多くの歴史文書を読んでいくうちに「第一の眠り(first sleep)」「第二の眠り(second sleep)」といった語があることに気づいた。

産業革命前の市井の人々の日記、医療記録、はては法廷文書まで、至るところにそのような表現が見つかった。

しかも、それらの文章はとくにめずらしいことを語っている風でもなかった。

まるで「昼には昼食を食べる」というような、誰もがやっている当たり前のことのように書いてあった。

ということは、夜中に一回起きて仕事をする、睡眠は二回に分けてとる、といった習慣は、近代より前の生活ではごく普通だったのだ、とイーカーチは結論づけたわけである。

*4. ロジャー A. イーカーチ (Arthur Roger Ekirch / 1950-) 1998年グッゲンハイム奨学生で現在バージニア工科大学の特別教授。睡眠に関する歴史的研究が専門。日本ではあまり知られていないが、著書としては、

"Poor Carolina"(1981),

"Bound for America: The Transportation of British Convicts to the Colonies"(1987),

"At Day's Close: Night in Times Past"(2005),

"La Grande Transformation du Sommeil: Comment la Revolution Indsustrielle a Boulverse Nos Nuits"(2021)

などの著作がある。中でも

"Sleep We Have Lost: Pre-Industrial Slumber in the British Isles"(2001)

は日本語にも訳され、右図の『失われた夜の歴史』樋口幸子 他 訳, インターシフト, 2015となっている。

ヨーロッパは日本より緯度が高いため、夏は日が暮れるのは夜9時や10時となる。

近代以前のヨーロッパ人は、そのころにいったん床に就いたのだろう。

ところが、真夜中あたりにムクッと起き、ランプに火をともしたり、暖炉に薪をくべて光を得て、瞑想、執筆、性行為、祈祷など人それぞれに夜の活動を始め、夜明けが近づいたころにもう一度寝入ったと思われる。

夜の活動は、今でいう深夜覚醒の時間帯に行なわれた。

しかも、当時の医者は患者に薬を処方するのに、

「この薬は深夜覚醒している間に服用すること」

という指示を与えていたほか、現代の "妊活" にあたることをやっていた患者には、

「妊娠したいなら、深夜覚醒の時間帯に行為をやりなさい。それが女性の身体にとっても理想的です」

と指導していたらしい。

産業革命で変わった人間と睡眠の関係

ミヒャエル・エンデ『モモ』(*5)に描かれているように、産業革命によって人間と時間の関係が変わったことはよく知られている。

それまで人々は好きな時間に起きて、勝手に畑で働き始めた。ところが、大きな工場で働くようになると、毎日決まった時間に起きて出勤するようになった。

人が自らの身体を合わせるのは、自然の光ではなく時計になった。また、 かつて時間を支配していた人間は、逆に時間に管理されるようになった。

「効率」が生活のなかの諸事をつかさどり、生活は「時間厳守」を旨とするようになり、「遅刻」という概念が生まれた。

人は自分の身体から立ちのぼる主観時間ではなく、時計が決める客観時間を生きるようになったのである。

このような中で、とうぜん睡眠も影響を受けた。

「深夜覚醒」については、 昔は人間の身体のリズムである自然な習慣として認められていたが、近代にいたって昼間の勤務時間の効率を低下させる異常行動にされてしまった。

そして、精神医学が人々の生活の細かい分野にまで入りこむようになった現在においては、「深夜覚醒」や「中途覚醒」は眠剤を処方しなくてはならない病症となったのだ。

*5 ミヒャエル・エンデ (Michael Andreas Helmuth Ende / 1929 - 1995)

ドイツの児童文学作家。子どもは子どもなりに、大人は大人なりに楽しめるファンタジー風の作風で知られる。1973年発表の『モモ』は2020年にNHK Eテレ「100分de名著」のテキストとして採り上げられた。また1979年発表の"Die unendliche Geschichte "(果てしない物語)は「ネバーエンディングストーリー」としてアメリカで映画化され大ヒットを記録した。

だから、 私はやたらと眠剤をふやして無理やり深夜覚醒を「治そう」とは思わない。

皆さんには、

「私は午前中に起きられない人ですから、何か用事を言いつけるときは午後でお願いします」

とお伝えするようにしている。

このような私を「怠け者」と評する人には、

「はい、そのとおりです。それが私の特性であり、『人間的自然』なのです」

とお答え申し上げる。

・・・第3回へつづく

<筆者プロフィール>

ぼそっと池井多 中高年ひきこもり当事者。23歳よりひきこもり始め、「そとこもり」「うちこもり」など多様な形で断続的にひきこもり続け現在に到る。東京郊外のゴミ部屋在住。生活保護受給者。孤独死予備軍。犯罪者予備軍。エロオヤジ。精神科医 齊藤學(さいとう・さとる)によって「今までで一番悪い患者」に認定される。VOSOT(チームぼそっと)主宰。

ひきこもり当事者としてメディアなどに出た結果、他の当事者たちの一部から陰性の父親像投影を受け、やがて特定の人物の申立てにより2021年11月からVOSOTの公式ブログの全記事が公開できなくなっている。

著書に『世界のひきこもり 地下茎コスモポリタニズムの出現』(2020, 寿郎社)。

Facebook : チームぼそっと(@team.vosot)Twitter : @vosot_just / Instagram : vosot.ikeida

関連記事

『WEB版 HIKIPOS』をご覧いただき、ありがとうございます。

HIKIPOSは、紙面やウェブでの広告収入にたよらず、読者の皆様からのご支援で運営されています。

新型コロナウイルス感染拡大以前は、「ひきこもり」に関するイベント会場で冊子版の販売をおこなっておりましたが、コロナ禍の最中のイベントの中止・延期にともない、販売する機会が減ってしまいました。今後も『HIKIPOS』を円滑に運営していくために、皆さまからのご支援をいただけると助かります。

この記事を読んで「何か得るものがあった」と思われた方は、下のリンク先の「サポートページ」からお気持ちを送ってくださると、大変ありがたく存じます。