TBSの取材クルーが本インタビュー収録についてきて

一部をこの日に放送した。

インタビュー・構成・文 ぼそっと池井多

前回のおはなし

正義感が強かったために

ぼそっと池井多 それで仁也君の高校受験はどうなりましたか。

佐々木善仁 結局、私立を何校かと、単位制の公立高校を受験して、ぜんぶ受かったのです。本人は単位制の公立高校をえらびました。盛岡の岩手県立杜陵(とりょう)高等学校です。

ぼそっと池井多 高校生活は順調でしたか。

佐々木善仁 一年生の時、さっそくトラブルがありました。

そこは自宅から通学できない生徒たちのために寮があって、仁也もそこに入ることになりました。寮では、先輩と二人一組の同室になります。杜陵高校は単位制なので、たとえば二十歳から高校に入ってくる子とか、いろいろな生徒たちが集まってきています。

たまたま仁也と同室になった生徒が、二十歳以上の方で、煙草を吸う方だったんですね。それで、うちの息子が、同室者が部屋で煙草を吸っているということを、本人には言えないけれども、寮母さんに言ったり、学校の先生に言ったりしたのです。

ぼそっと ひきこもりになる人は、よくそういう所ありますね。

佐々木 仁也は、基本的には優しい子なんですが、自分はわがままであるわりには、変なところにすぐ正義漢を発揮するところがありました。

何回言ってもその問題が解決しないものだから、息子はもう嫌になってしまって、学校を飛び出してしまいました。盛岡から、当時私たちが住んでいた大船渡まで120キロぐらいあるのですが、そのとき仁也は自転車でうちまで帰ってこようとしたのです。

ぼそっと なんと、120キロを自転車で帰ってこようと?

佐々木 盛岡を真夜中に出たらしくて、次の日のお昼ごろに、

「自転車がパンクしてしまった。迎えに来てくれ」

と女房に電話がありました。それで私はすぐに学校に電話をかけて報告し、仁也を迎えに行きました。そして、そのまま大船渡の家に連れて帰りました。

ぼそっと おうちに帰ってきてからは、いかがでしたか。

佐々木 仁也は「高校を辞めたい」と言って、一週間ぐらい家で過ごしていたのですが、ありがたいことに、クラスの同級生が、

「早く学校に戻ってこい。みんな待っているぞ」

という電話をかけてきてくれました。それで本人も戻る気になったのですが、もう寮に入る気はなくしていました。

ぼそっと 寮生活も、人によってはつらいですからね。

佐々木 その学校は、通学できる範囲内に家があれば、寮に入らなくていいという規則がありました。そこで、いとこが盛岡に住んでいるものですから、いとこの家から通うことにしてもらい、実際はペンションという食事を出す宿から通わせることにしました。それであと2年間通いました。

高校3年間のあいだ、仁也は休む日には必ず

「今日は風邪をひいて休むから」

などと女房には連絡してきたそうです。だから、それほど学校を休むこともなかったし、中学校に行っていなかった反動もあるのか、高校生活は充実していたようなのですね。

しかし、卒業式と入学式には出ませんでした。理由は、私も聞かなかったのですが。

「もう大学には行く気がしない」

ぼそっと池井多 高校時代が過ぎて、やがて大学受験がやってきますね。

佐々木善仁 ええ。仁也は高校ではある程度、成績も良かったので、杜陵高校から岩手県立大学に推薦があったようなのです。本人も一時期は行く気になっていました。推薦入学の者は、入試は学科試験がなく、面接だけでした。

ぼそっと 面接だけなら、もう受かったようなものですか。

佐々木 ところが、それで落ちてしまったのですね。おそらく面接で、何か本人にとってはいやなことを聞かれたのではないかな、と私は推測します。そういう時、仁也はちょっとふてぶてしいところがあったものですから、それで落とされたのではないか、と。

ぼそっと 「態度が悪い」というだけで落とされてしまうんですね。

佐々木 それで、予備校に入学手続きを取りました。高校のときに通わせていたペンションから、その予備校も通わせるつもりでおりました。ところが、2か月ほど経って、6月に予備校から電話がかかってきて、

「お宅のお子さんは一回も来ていません」

というんですね。

それまで何回か、息子が住んでいたペンションの部屋には行ったことがあって、暮らしぶりは把握していたつもりですが、まさか予備校に行っていないとは知らなくて、びっくりして妻が息子に

「どういう了見なのか」

と訊きました。そうしたら、息子は

「もう大学には行く気がない」

と。

少しでも外へ連れ出すために

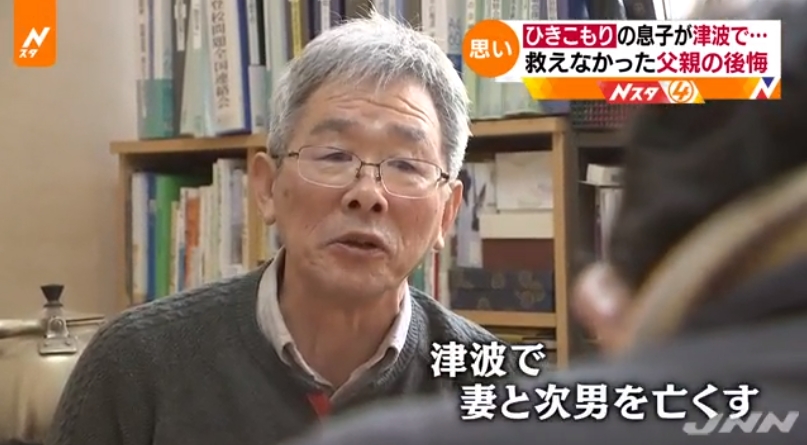

佐々木善仁 そのまま盛岡から、大船渡にあった私たちの家に帰ってきて、ひきこもり生活が始まったのです。2001(平成13)年のことでした。仁也は18歳、高校を卒業してから半年も経たないころです。それからずっと、次男と妻と私の三人で暮らしていたというわけです。

ぼそっと池井多 それでまったく外に出なくなったのですか。

佐々木 家の中から出ない息子を、私は何とかして外に出したいと思ったものですから、

「自分は足が痛くて車の運転ができない」

などと言って、息子の運転で学校へ連れていってもらいました。そうすることで、少しでも息子が外に出る機会を作っていたのです。

ぼそっと池井多 その間、佐々木さんが教えていた学校は、ずっと同じでしたか。

佐々木善仁 私自身の勤務校は二回変わりまして、最初の大船渡の学校で教頭を3年務め、次の学校でも2年務めたあとに、今は一関市の一部となった大東町の学校に校長として赴任しました。

私はそれぞれの学校がある地区に住むようにしていましたので、そのときは大東町に引っ越すことにしました。陸前高田の米崎町に住む私の友人が、引っ越しの手伝いに来てくれました。そのとき、仁也はその友人と奥さんに、怖がったり避けたりすることもなく、ふつうに接していました。それを見て、私は、

「なんだ。息子はちゃんと他人に対応できるじゃないか」

と思ったものです。

自分の息子だからきっと立ち直る

ぼそっと 佐々木さんとしたら、仁也君がひきこもっていることで、焦りや苛立ちは感じましたか。

佐々木 何の根拠もないのですが、私はひきこもっている息子に関しては、

「自分の息子だから、いつかは立ち直るだろう」

と、ただ漠然と考えていました。そのような根拠なき希望をもって、私は息子をずっと信じていたといってよいでしょう。しかし、いつも息子と顔を合わせている妻の方は心配だったようで、

「きちんと対応しなければ、息子のひきこもりは何ともならない」

と考えていたようです。

ぼそっと なるほど、奥さまとの間では、必ずしもお子さんへの方針が同じではなかったわけですね。

佐々木 妻はしきりとそんな話をしていましたが、私は学校の仕事のことで頭の中がいっぱいで、妻の話は耳に入ってきませんでした。そこで、

「なに、心配しなくても、いずれなんとかなるさ」

というようなことを言っていたのだ、とも思います。

ぼそっと 「仁也くんのことは、奥さまに任せた」という感じだったのですか。

佐々木 いや、「息子のことは妻の方に任せた」ということではなくて、「心配しなくても、いつか息子は立ち直る」と私が信じていた、ということです。それであまり深くは考えなかったのです。

親の会を立ち上げる

ぼそっと池井多 佐々木さんと比較して、奥さまはどのようでしたか。

佐々木善仁 積極的に活動していました。

このあたり、岩手県の東南部の沿岸、大船渡市、陸前高田市、住田町の2市1町を気仙地方(けせんちほう)と呼ぶわけですが、この気仙地方にもともと不登校ひきこもりの親の会がありました。ところが、ひきこもっている子どもたちがみんな大きくなってしまって、会が有名無実化していました。

ぼそっと そういうこと、よくあるようですね。それで、どうなさいましたか。

佐々木 そこで、私が大東町から自分の地元である陸前高田に戻ってきた2007(平成19)年の1月に、他の当事者の親御さんたちと新たに「不登校ひきこもり気仙の親の会」というのを立ち上げたのです。年々、私の退職が迫ってくる中でのことでした。

「あなたが退職したら、もっとコミットして、自分と一緒にこの会の運営をやってほしい」

ということを妻から何回も言われました。

それは、

「そういう活動を通して、もっと息子と向き合え」

ということだったのだと思います。

ぼそっと 奥さまはもともと社会活動のようなことに関しては、活動的だった方なのですか。

佐々木 そうですね。自分が「こう」と思ったら、じっとしていられないタイプでした。たとえば新聞を読んでいて、記事の文章におかしい箇所が見つかると、すぐに新聞社に電話をするんですよ。

あと、買った食べ物がなんかおかしい、といったときには、すぐ直接それを作っている会社に電話するような人で、じっとしていないのです。私と違って、すごく行動力がありました。

ぼそっと 奥さまも学校の先生でいらしたのですか。

佐々木 いいえ、臨時に学校にいたことはありますが、私と結婚してからはずっと専業主婦でした。ともかく気が強いと申しますか、そういう気質の女性でした。

ぼそっと 一時期、仁也さんが荒れた状態になったとうかがいましたが、荒れたのは一時的なものでしたか、それともけっこう続きましたか。

佐々木 続いたと思います。妻にそのことで何回も責められたと思うんですが、私はほんとうに記憶がないんですよ。たぶん聞き流していたんだと思います。とにかくいつも学校のことで頭がいっぱいで。

仁也のことで自分がつらい思いをしたといった記憶はあまりないのです。土日も子どもと遊ぶなんてことはほとんどありませんでした。親としたら失格なのでしょうけれど。

世間体など考えたこともない

佐々木善仁 さっき言ったように、「息子はいつかは立ち直る」という思いがありましたし、私は息子がひきこもっていることを隠そうとはしませんでした。

ぼそっと池井多 よくご家庭の中の恥として、ひきこもりのことを隠そうとする親御さんがいらっしゃいますが、佐々木さんの場合は、まったくそういうことがなかったのですね。

佐々木 もちろん、こちらからあえて、訊かれてもいないのに「ひきこもりの息子がいて…」などと語り始めることはありませんでしたが、何かの折に訊かれれば、隠すことなく語っていました。

ぼそっと それは親御さんとしては、勇気あることだと思います。すばらしいです。

佐々木 ひきこもっている息子を、一人の人間として亡き者にはできませんし、「息子はこれこれこういうわけで、いま家にいますよ」と話していました。

ぼそっと 世間体を、あまり気にされなかったのですね。

佐々木 世間体だとか、そんなことはいっさい考えたことがありませんでした。私が教員だからどうのこうの、といったこともまったく考えませんでした。それらすべて意識したことはなく、自然にやっていました。

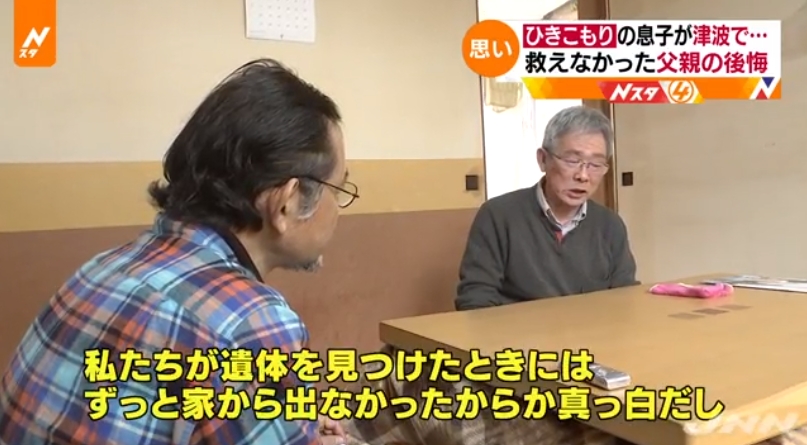

「後悔」の向こう側に

ぼそっと池井多 そういたしますと、たとえば震災があって、筆舌尽くしがたいほど悲しいことが起こって、佐々木さんご自身「後悔」という言葉をおっしゃっておられますけれども、その「後悔」は何も、

「今だったら、仁也にこういうことを言ってあげたい」

とか

「仁也が生きているうちに、ああいう言葉をかけてやればよかった」

といった意味の後悔ではないようにお聞きするのですが、いかがでしょうか。

たんに「向かい合ってやらなかった」ということへの、もっと漠然とした後悔なのでしょうか。

佐々木善仁 そうですね。やはり私の心のどこかに、

「息子の気持ちを踏みにじってまでも、波風を立てたくない」

という気持ちがあったかもしれません。

「腫れ物に触るように」息子に接していた、というのとは、またちょっとちがうのですが。さっきも申し上げたように、「自分の息子だから何とかなるだろう」という根拠のない希望がある一方では、「この状況をなんとかしたい」というよりも、この状況を無視するというわけでもないし、うーん、何だろうなあ……。

たとえば、長男のほうが、私よりも次男のことを気にして、「いったいどうするんだ!」と言って、私と取っ組み合いの喧嘩をしたこともあるんですが……。

ぼそっと えっ。ご長男が、ご次男の仁也さんの行く末のことで、お父さまと取っ組み合いの喧嘩をしたのですか。

佐々木 ええ。一回ぐらいですけどね。そのとき何を言ったか、自分でも憶えていないのですが。

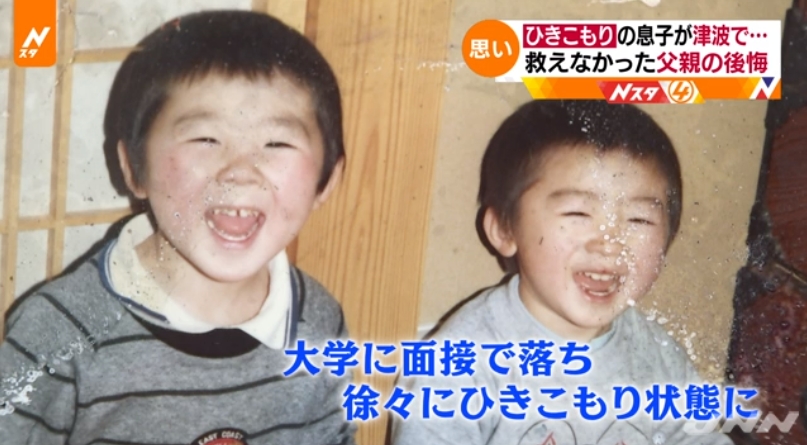

兄と弟

ぼそっと池井多 ご長男とご次男の関係では、いかがでしたか。

佐々木善仁 もう、とても仲良しでした。次男は小学校のときからあまり外に出ないわりに、いろいろ強気な発言をする子でした。小学校のときにも、

「自分は勉強をきちんとやっているから、宿題なんかやらない」

などと言っていました。友達がうちに遊びに来ても、

「お兄ちゃんがいるから」

といって友達を断るようなところもありました。

ぼそっと するとお兄ちゃん、つまりご長男は、仁也さんのひきこもり状態のことはどう考えておられたのでしょうかね。

佐々木 はあ。じつは、それもきちんと本人に訊いたことがないのです。

長男は、最初に行った大学で、3年生の時に主任教授とそりが合わないということで、大学をやめて、そしてまた一年浪人して岩手大学に入ったんですが、そこも卒業するまでに7年かかったんですよ。大学に通っていない日々が多かったのです。

だから、次男坊は

「お兄ちゃんも、いちおう身分は学生だけど、何もしてないんだから」

ということで、自分の何もしていない状態に孤立感を持たないで済んでいたところがあるのだと思います。

ぼそっと なるほど、気楽だったかもしれませんね。

佐々木 やがて長男が大学を卒業して、また私たちといっしょに暮らすようになったのですが、その2年間ぐらいの間に、長男が弟に、

「お前も、そろそろなんとかしないとな」

みたいなことを言ったそうです。

それがプレッシャーとなったのか、それから次男は、長男とあまり話さないようになりました。

ぼそっと うーむ、きつかったのでしょうかね。

佐々木 長男が学生だったころは、家に帰ってくるたびに、まるで兄弟じゃれあうように、いっしょにゲームをやって遊んでいましたが、長男が働きだしてからは、もう兄弟は共に遊ぶことがなくなり、長男が次男の部屋に入ることもなくなったようです。

ぼそっと それは仁也さんが、お兄さんが入ってくるのを拒んだからでしょうか。

佐々木 次男が兄を受け容れなくなったのか、長男が入りたくなくなったのか、その辺は私にはわかりませんが、長男が働き始めてから、兄弟の接触が少なくなったことだけは確かなようです。

それで次男は、「自分は仕事してない。学校にも行っていない」ということを負い目に感じ始めたのかもしれません。

家事を手伝うようになる

ぼそっと池井多 奥さまと仁也さんのあいだは、どうなりましたか。

佐々木善仁 女房は私に

「自分の退職金は、ぜんぶ仁也のために使う」

と言っていました。

のちに長男が私に語るところによれば、長男は母親にこう言われていたらしいのです。

「大学に何年も行って。もう、これで終わりだよ。あとは自分で生活していきなさい」と。

ぼそっと それじゃあ、奥さまはやはり仁也さんにも・・・?

佐々木 そんな妻でしたから、女房は次男に対しても、ふつうの社会人になるために、おそらくあらゆる努力をしてほしかったのだと思います。それで、仁也もいろいろ自立支援センターとか何とかいう機関に行ったりしていたようですが、そのうち仁也が、家の中のトイレやお風呂の掃除を毎日するようになったんですよ。

ぼそっと えらいなあ。私にはそんなマメな掃除、できません。

佐々木 私はその姿を見て、

「な~に、そんなことするは必要ない。自分の好きなことをずっとやっていればいい」

と思ったものです。

「自分は家族のために何か役に立たなければならない」

と考えているらしい息子の姿を見て、私は不憫に思ったのです。

「お前の人生は私の退職金でなんとかなるんだから、そんな役に立とうとか、働こうとか、しなくていいんだよ」

という思いでした。

しかし女房は仁也に、

「いやになったらすぐ辞めてもいいんだから、とりあえず仕事してみなさいよ」

と何度も言っていたようです。私はその場にいなかったので、直接にそれを聞くことはなかったのですが。

それぞれにちがう接し方を

ぼそっと 奥さまはほんとうにいろいろな面で、お父さまである佐々木さんとは、仁也さんへの接し方が違ったのですね。

佐々木 女房と私、はたしてどちらが接し方として良かったのか、わからないです。

妻は、息子に対してとても真剣に考えて、自分が死んだあとのことまでも心配していました。

「親が先に死ぬんだから。子どもが仕事していたほうが、親も安心して死ねるから」

と息子にはアプローチしていたのだと思います。

私は

「そんなのどうでもいい。親が死んでも、子はどうにかなるんだから」

と考えていたのですが。

ぼそっと 奥さまの、どういう所が佐々木さんから見て「すごい」と思われましたか。

佐々木 女房がすごいのは、自分たちが出かけるときには、必ず仁也にも

「いっしょに行かないか」

と声をかけていることでした。

震災の三年前(2008年)から、仁也はもうまったく外に出なくなりましたが、それでも女房は必ず出かける時には毎回、声をかけつづけていました。あれはすごいなあ、と思っていました。

ぼそっと すると仁也さんはどう応えるのですか。

佐々木 でも毎回、仁也は断っていました。

仁也は、きちんとしていないといやなタイプで、ずっとひきこもっているために、身体がブクブクに太ってしまはないように室内自転車をこいだりしていましたが、ニキビが気になって外に出られなかった部分もあるらしいのです。

「自分は醜いから外に出られない」

というようなことを言っていた時期があります。

真夜中のジョギング

ぼそっと池井多 ずっと外に出ないと運動不足になりますよね。

佐々木善仁 それで、真夜中の12時ごろ、ぜったい人に会いそうもない時間帯に、家のまわりや町内を走ったり、部屋の中で鉄アレイなど持ち上げて筋力や体力を維持して、身体を鍛えようとはしていました。

親の私から見たら、醜くなってなんか、全然なかったのですが、まあ、思春期だから、そんなことが気になるのだろうか、などと眺めていました。

ぼそっと 仁也さんのそういうところは、お父様からごらんになって、いかがでしたか。

佐々木 私としては、どちらかというと夜でなく日中に、息子には外に出てもらいたかったです。息子は動物好きだったので、「犬を飼おう」ということになりました。私としたら、昼間に犬の散歩をさせようと思ったのですが、いつも犬の散歩は夜の8時にやってくれていました。

ぼそっと 私も、散歩に出るというと必ず夜になってしまいます。

佐々木 深夜は、世界各国の人とやるオンラインゲームがあるようですね、あれをずっとやっていました。お金を使うことはほとんどありませんでした。起きるのは昼12時近くでした。

ぼそっと 仁也さんの時間感覚はどのようなものでしたか。

佐々木 仁也は、時間にとても厳しくて、お昼はいつもきっちりと12時に、夕方は5時に食べました。妻もきちっとその時間に食事を出すようにしていました。もちろん、妻が出かけるときなどは、事前に作って置いていきますが。

ぼそっと ひきこもりというと、時間にルーズな印象をお持ちの方が一般にはいるかもしれませんが、そういうところなど、仁也さんは非常に時間にきちんとしていらっしゃったわけですね。

佐々木 そういうところが、仁也は几帳面でした。私には、また別の几帳面さがありますが、そういうところは「大変だなあ」と思いながら見ていました。

写真・ぼそっと池井多

精神医療につながってみる

佐々木善仁 このまま心の病いでも深めることになってはいけないと考え、ひきこもって4年ぐらい経った頃、精神科へ連れていくことにしました。

ぼそっと池井多 どのような経緯で、精神医療につながることになったのですか。

佐々木 まずは息子本人を説得して、私と妻と次男の3人で水沢市の精神医療機関に連れていきました。ひきこもり親の会から

「そこは薬もあまり出さないし、良い治療だ」

といった情報を事前に聞いていたからです。

ぼそっと 仁也さんはいやがりませんでしたか。

佐々木 息子は人と会うのがいやなものですから、待合室には入ってきません。そこで私が受付を済ませ、そのままずっと待合室にいて、診察のために名前を呼ばれたら、私が駐車場にいる息子と女房を呼んできて、それで診察に入る、ということを繰り返していました。

ぼそっと 治療費はどんな感じでしたか。

佐々木 料金は高かったですね。

そのうち、息子が自分で車で行くと言い始めたので、

「それはいいな」

と思って、

「じゃあ、ぜひ独りで行ってごらん」

ということになりました。水沢まで車で1時間半ぐらいかかりますが、それで一年ぐらいは通ったようですね。

ぼそっと 一人で通えるようになったのですね。

佐々木 でも、通ったわりには効果がないな、ということで行くのをやめてしまいました。

それからですね、まったく家から出なくなったのは。

ぼそっと 東京周辺とちがって、「地方」においては精神医療にまつわることは色眼鏡で見られてしまう、というようなことがあると聞きます。そのあたりはいかがでしたか。

佐々木 私自身には、まったくそういう偏見はないです。ただ一般的には、あるかもしれませんね。

たとえば、東日本大震災のあと、子どもの精神面でのケアと並行して、教育委員会では「教員のケア」ということで、市役所内に教職員がカウンセリングを受けられる相談コーナーが設けられたのですが、実際そこを利用する先生方はほとんどいませんでした。

ぼそっと それは想像にかたくありません。私は、震災後に「心のケア」ということで宮城県の被災地に入っていたのですが、利用される住民の方はほとんどおられませんでした。東京周辺と文化がちがうのを感じました。

佐々木 震災でいろいろなものを喪って、つらい思いをされている先生方はたくさんいたと思うのですが、「忙しい」ということもあるかもしれないけれど、そういう所へは行かないのですね。

歯を食いしばってでも自分で耐える方を選ぶ。それには、周りの目もあるのかもしれません。

・・・悲嘆と再生の物語 第3回へつづく

関連記事

第1回

第3回

近づいてくる津波。最後の選択。

「Last Choice」の映画監督・盧德昕(ル・テシン)との対話。