文:喜久井伸哉

「年齢なんて記号」……そんなわけがない。

10代では学校へ行かねばならず、20代では就職するべきで、30代にもなれば結婚をした方がいい。

(私は、その全部ができなかった。)

40代にもなればひとかどの者になるべきで、50代の「8050問題」などあってはならず、60代ではそれなりの貯金ができていなければならない。

(私は、その全部ができそうもない。)

日本には、強烈な「年齢主義」がある。

それがもっともよく表れているのが、学校教育だ。

多少の変動はあるにしても、入学・進学・卒業の年齢が、定められている。

小学校へは6歳で入学し、12歳で卒業する。日本全国、同一年齢での、同一授業が原則だ。

もしも学校が勉強するための場所なら、学力に応じて学年の決まる方が、必然的ではないだろうか。

しかし小・中学校では、学力ではなく年齢で学年が決まる。

私は(いわゆる「不登校」のため、)小学校2年から学校へ行くことがなくなった。

テストは一つも受けなかったが、それでも自動的に進学し、中学校を卒業している。

「偏差値」は出たことがなく、通知表の成績の欄には、毎年斜線が引かれていた。

卒業できたのは、学力がゼロでも、年齢が15になったからだ。

そもそも国家的な制度で、所属などが分けられる最大の要因が「年齢」であることは、あたりまえでも何でもない。

もしも大人たち全員に、学齢のような分類を強制したら、社会は大混乱におちいるだろう。

「37歳の人だけを毎日所定の場所に集める」、

「51歳の人だけに毎日特定の作業をさせる」

などと分けたところで、うまくいくとは思えない。

日本は中高年が「学校に行かない」国

国際的な調査を見ても、日本の「年齢主義」は際立っている。

特にそれを表しているのが、「大学生の年齢」だ。

日本では、高校を卒業してからすぐに大学へ入り、20代前半で卒業する人が、圧倒的に多い。その後、教育機関とは関わりを持たなくなるものだ。

しかし世界では、必ずしもそうではない。

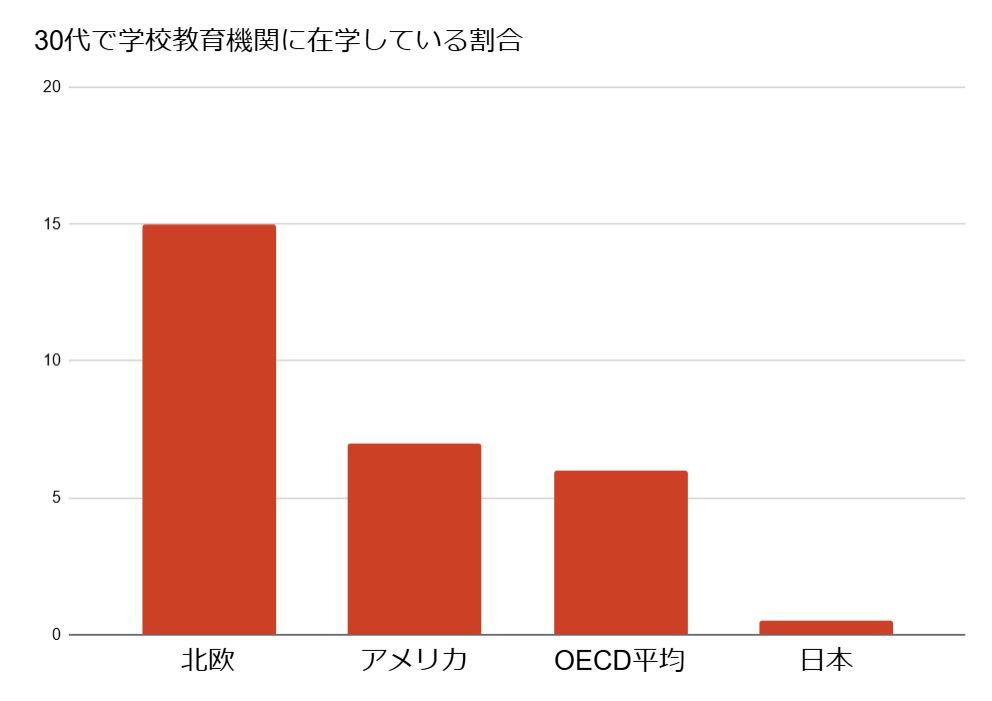

OECD(経済協力開発機構)の調査から、「30代で教育機関に在学している割合」がわかる。

それによると、世界の平均は約6%だ。

国によって教育制度の違いはあるにしても、ざっくり言えば、「大学や専門学校に在籍する人の、20人に1人は30代」が、先進国の平均的な就学状況と言える。

「30代で教育機関に在学している割合」は、北欧が15%、アメリカが7%、イギリスが6%となっている。

では、日本はどうか。

おそろしいことに、わずか0.5%だ。

大学に限れば0.2%で、ほとんどいない。

「20人に1人」どころか、「200人に1人」もいないくらいだ。

日本では、新入生のほとんどが「18歳」になる年に入学している。

この点でも落差があり、世界平均では、新入生に占める「25歳以上」の人の割合は、全体の2割となっている。

スウェーデンにいたっては、新入生の2割が「40歳以上」の人だ。

40代の人が「学生」になっても、教室などへ行けば、まず間違いなく同世代と出会えるだろう。

「年を重ねてから大学生になる」ことに、プレッシャーを感じない社会になっているようだ。

日本であれば、なかなかそうはいかない。

40代で「大学へ入ろう」と思ったなら、若い世代に交ざって授業を受ける覚悟がいる。

会社員が高度なスキルを身につけるために通う目的ならまだしも、知的好奇心を原動力にして通学する選択肢は、異様にハードルが高い。

「年齢主義」が中高年のひきこもりを追いつめている

学校教育の「年齢主義」は、就業圧力の強さとも相関関係がある。

「中高年なら働いているのがあたりまえ」というプレッシャーを、私自身がひしひしと感じてきた。

「ひきこもり」をめぐる状況にも、多大な弊害を生んでいるはずだ。

ふと思ったのだが、中高年向けの「ひきこもり支援」で、「在学」は「ゴール」にならないのだろうか?

「ひきこもり支援」では、就労支援をはじめ、居場所への接続や社会保障の取得など、何パターンかの「ゴール」が存在する。

しかし、私は「在学」を成功例に挙げている「ひきこもり支援」の取り組みを、ちょっと思い出すことができない。

大学生の「ひきこもり」に復学を勧めたり、スキルトレーニングや資格取得のために在学が選択肢になる、という例ならあるだろう。

そうではなく、純粋に「学生」となることをもって、「ひきこもり支援の完了」を掲げるサポートだ。

支援には「社会とつながる」・「人とつながる」という目的が含まれているにも関わらず、あたりまえのように学校が選択肢から除外されている現状は、不自然ではないだろうか。

「社員になることを目指す」のではなく、中高年の当事者が十全に学業を継続するための、フリースクール的な教育機関で「学生になることを目指す」方向の支援が、ひとつくらいあっても良いと思う。

私自身は、20代後半のころ、フリースクールに在学していた時期がある。(必ずしも通学していたわけではない。)

まったく楽な心境ではなかった。

働くことができず、学費を稼げない自分が「学生」でいることに、異常なプレッシャーを感じていた。

「ごくつぶし」なだけでなく、学費まで喰う無職だなんて、親不孝の極みだ、と自分を責めていた。

しかし今思えば、「自分は学生だ」と思えていれば、それでよかったはずだ。

「30歳にもなって働いていないろくでなし」として、引け目を感じる必要はなかった。

「年齢主義」に毒されず、たんに「30歳の学生」でいられたら良かった、と思う。

もしも子どものころから、身近に「30代の学生」がいたら、無職の罪悪感に苦しむことはなかっただろう。

自然に過ごせることで人との交流がしやすくなるため、結果として就労する時期を早めていたはずだ。

(だがこの点は、結局「就労=ゴール」のような話として受け取られてしまうので、あまり強調するつもりはない。)

また、欧米では「社会人」という日本語が理解されない、と聞いたことがある。

子どもや学生であっても、それぞれのかたちで「社会に出ている」ため、大学の卒業をもって「社会人」になるという認識は、奇妙なものであるらしい。

「ひきこもり支援」で「在学」が選択肢に挙がらないのも、学校を卒業してはじめて「社会人になる」、とみなされているためだろう。

だが、「学生」であれ「ひきこもり」であれ、この国で暮らす「社会人」に変わりはない。

私は以前、「自分はふつうではない」と苦しんでいた。

しかし、誰もがあたりまえに「社会人」とみなされ、中高年の「学生」が自然に受け入れられている社会が「ふつう」だったなら、あれほど苦しむ必要はなかった。

もしも学校の「年齢主義」がなければ、私の生きづらさは、相当に軽減されていたはずだ。

参考資料

大内裕和編、 『なぜ日本の教育は迷走するのか ブラック化する教育2019-2022』青土社、2022年

※日本の数値は、OECDではなく総務省の「就業構造基本調査」(2012年)を参照している。

Photo by Pixabay

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

文 喜久井 伸哉(きくい しんや)

1987年生まれ。詩人・ライター。個人ブログ https://kikui-y.hatenablog.com/entry/2024/01/31/170000